क्या आपको पता है भारत के किन-किन राज्यों में केवल 1-1 विश्व धरोहर स्थल हैं।

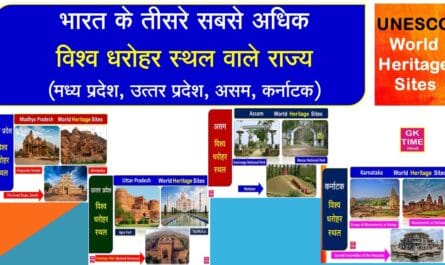

भारत में 06 राज्यों में 1-1 विश्व विरासत (धरोहर) स्थल है। जिनमें हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तराखंड, गोवा और सिक्किम राज्य जहाँ एक-एक विश्व धरोहर (विरासत) स्थल हैं।

आईये जानते हैं हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तराखंड, गोवा और सिक्किम में कौन-कौन से विश्व विरासत स्थल हैं, विस्तार से

हिमाचल प्रदेश के विश्व विरासत (धरोहर) स्थल UNESCO World Heritage Sites in Himachal Pradesh

ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र

ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र ग्रेट हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिलें में है, इसे 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

यह 90,540 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।

यह उच्च अल्पाइन चोटियों, अल्पाइन घास के मैदानों और नदी तट के जंगलों से युक्त है, जिसमें 1,000 से अधिक पौधे और 31 स्तनधारी प्रजातियां शामिल हैं।

संरक्षण प्रयासों में पर्यटन को नियंत्रित करना और मानव-वन्यजीव संघर्षों का प्रबंधन शामिल है।

ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र हिमालय के पश्चिमी भाग में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के बंजार उपविभाग में स्थित है।

इसे वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था और वर्ष 1999 में औपचारिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।

वर्ष 2014 में, इसे जैव विविधता संरक्षण के लिए उत्कृष्ट महत्व के मानदण्ड के तहत् यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है।

ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क उच्च अल्पाइन चोटियों, अल्पाइन घास के मैदानों, और नदी तट के जंगलों से युक्त है। यह कई नदियों के ग्लेशियल और बर्फ पिघलने वाले जल स्रोतों का घर है, जो डाउनस्ट्रीम के लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

पार्क की ऊंचाई 1,500 मीटर से 6,000 मीटर से अधिक तक फैली है, जो मानसून से प्रभावित जंगलों से लेकर शांत अल्पाइन घास के मैदानों तक विविध पारिस्थितिक तंत्र को समर्थन देती है।

संरक्षण प्रयासों में कृषि, शिकार, और चराई जैसे खतरों से पार्क की रक्षा करना, मानव-वन्यजीव संघर्षों का प्रबंधन, और पर्यटन को नियंत्रित करना शामिल है। एक 26,560 हेक्टेयर का बफर जोन मानव दबाव को कम करने के लिए स्थापित किया गया है। पार्क स्थानीय समुदायों के साथ काम करता है, पारंपरिक अधिकारों का सम्मान करता है, और सतत पर्यटन को बढ़ावा देता है।

ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट और पश्चिमी हिमालय एंडेमिक बर्ड एरिया का हिस्सा है। यह 25 वन प्रकारों और समृद्ध जीव प्रजातियों का घर है, जिसमें कई संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल हैं। पार्क में 805 वास्कुलर पौधे, 192 लाइकेन, 12 लिवरवर्ट, और 25 मॉस प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 58% एंजियोस्पर्म पश्चिमी हिमालय के स्थानिक हैं। जानवरों में 31 स्तनधारी, 209 पक्षी, 9 उभयचर, 12 सरीसृप, और 125 कीड़े प्रजातियां शामिल हैं। यह चार वैश्विक रूप से संकटग्रस्त स्तनधारी (जैसे मस्क हिरण) और तीन पक्षी प्रजातियों (जैसे पश्चिमी ट्रैगोपन) का आश्रय स्थल है, साथ ही कई औषधीय पौधों का भी।

पार्क की ऊंचाई 1,500 मीटर से 6,000 मीटर से अधिक तक फैली है, जो मानसून से प्रभावित जंगलों से लेकर शांत अल्पाइन घास के मैदानों तक विविध पारिस्थितिक तंत्र को समर्थन देती है। यह पालियार्कटिक और इंडोमालायन रियलम्स के जंक्शन पर स्थित है, जो इसे विशेष जैविक महत्व का क्षेत्र बनाता है।

पार्क चार घाटियों में फैला है, प्रत्येक अपनी अनूठी विशेषताओं और ट्रेकिंग अवसरों के लिए जाना जाता है –

जीवा नाल घाटी – जीवा नाल नदी के साथ बसा, ट्रेकिंग के लिए उपयुक्त, विशेष रूप से अनुभवी ट्रेकर्स के लिए।

तीर्थन घाटी – हंसकुंड पीक (4,800 मीटर) से पवित्र स्प्रिंग तीर्थ के नाम पर, वर्ष भर बर्फ जमा से खिलाया जाता है।

सैंज घाटी – 90 वर्ग किलोमीटर, ट-आकार का, कुल्लू के पूर्व में उठता है, जिसमें शक्ति और मारोर गांव (पार्क की सीमाओं के बाहर) शामिल हैं, लारजी में बीस नदी से मिलता है।

पार्वती घाटी – भुंतर से पूर्व की ओर उठता है, 5,000 मीटर तक जाता है, सहायक नदियों और कई जलप्रपातों से खिलाया जाता है।

पार्क का इतिहास 1980 में प्रारंभिक सर्वेक्षण से शुरू होता है, और 1984 में हिमाचल सरकार ने इसे बनाने की मंशा जताई। 1999 में, स्थानीय समुदायों के पारंपरिक वन अधिकारों के लिए मुआवजा प्रदान किया गया और इसे भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।

ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एक नजर में

क्षेत्र – 90,540 हेक्टेयर

ग्रेट हिमालयन नेशनन पार्क (जीएचएनपी) कब बना (स्थापित) – 1999

ग्रेट हिमालयन नेशनन पार्क संरक्षण क्षेत्र को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया – 2014 में

पौधे प्रजातियां – 805 वास्कुलर, 192 लाइकेन, 12 लिवरवर्ट, 25 मॉस; 58ः एंजियोस्पर्म स्थानिक

जानवर प्रजातियां -31 स्तनधारी, 209 पक्षी, 9 उभयचर, 12 सरीसृप, 125 कीड़े

ग्रेट हिमालयन नेशनन पार्क में संकटग्रस्त प्रजातियां – 4 स्तनधारी, 3 पक्षी (पश्चिमी ट्रैगोपन, मस्क हिरण)

बफर जोन – 26,560 हेक्टेयर इकोजोन

2011 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकन प्रस्तुत किया गया, और 2014 में दोहा, कतर में 38वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में इसे विश्व धरोहर प्राकृतिक स्थल का दर्जा मिला।

ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र भारत का 32वां विश्व धरोहर स्थल है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निम्नलिखित मानदंड के तहत मान्यता दी गई है –

मानदंड (x) ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र विश्व स्तर पर पश्चिमी हिमालीय शीतोष्ण वन पारिस्थितिक क्षेत्र में स्थित है। यह पार्क हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट और पश्चिमी हिमालय एंडेमिक बर्ड एरिया का हिस्सा है। इसमें 800 से अधिक पौधे प्रजातियां, जिसमें कई औषधीय जड़ी-बूटियां शामिल हैं, और 31 स्तनधारी, 209 पक्षी, साथ ही विभिन्न उभयचर, सरीसृप और कीड़े प्रजातियां पाई जाती हैं। विशेष रूप से, यह चार वैश्विक रूप से संकटग्रस्त स्तनधारी (जैसे मस्क हिरण) और तीन पक्षी प्रजातियों (जैसे पश्चिमी ट्रैगोपन) का आश्रय स्थल है।

ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र के साइट के संपत्ति का क्षेत्र 90,540 हेक्टेयर है, जिसमें बफर जोन 26,560 हेक्टेयर है।

ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र जैव विविधता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो हिमालय के प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करता है।

ओडिशा के विश्व विरासत (धरोहर) स्थल UNESCO World Heritage Sites in Odisha

सूर्य मंदिर, कोर्णाक

कोणार्क सूर्य मंदिर बंगाल की खाड़ी के तट पर ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है। यह पुरी से 35 किलोमीटर और भुवनेश्वर से लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित है।

कोणार्क संस्कृत शब्दों कोण (कोना) और अर्क (सूर्य) से मिलकर बना है, जिसका अर्थ सूर्य का कोना होता है, जो इसकी भौगोलिक स्थिति और सूर्य की पूजा से संबंधित है। यह जगन्नाथ मंदिर, पुरी के उत्तर पूर्वी कोने पर स्थित है, जो इसे और भी पवित्र बनाता है।

इस मंदिर का निर्माण गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम (1238-1264 ईस्वी) के शासनकाल में हुआ था। माना जाता है कि यह मंदिर 1250 ईस्वी के आसपास पूरा हुआ।

यह मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है और साथ ही यह राजा के वैभव का प्रतीक भी है।

इस मंदिर को एक विशाल रथ के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो सूर्यदेव का रथ माना जाता है।

इस रथ में 12 जोड़ी (कुल 24 पहिया) पहिए जो लगभग 12 फीट है और 7 घोड़े हैं, जो सूर्य की गति का प्रतीक हैं। पहिए 12 महीनों और घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहिए न केवल सजावटी हैं, बल्कि सूर्य घड़ियों के रूप में भी कार्य करते हैं, जो समय को माप सकते हैं।

मंदिर में तीन मुख्य भाग हैं – नाट्य मंडप (नृत्य कक्ष), जगमोहन (सभागार) और गर्भगृह (मुख्य मंदिर)। गर्भगृह जो मूल रूप से 229 फीट ऊँचा था जो 19वीं शताब्दी में ढह गया, और अब केवल जगमोहन बचा है।

मंदिर की नक्काशी बेहद सूक्ष्म और कलात्मक है। इसमें देवी-देवताओं, नर्तकियों, संगीतकारों, जानवरों और कामुक मूर्तियों की आकृतियाँ शामिल हैं, जो उस समय के समाज के जीवन को दर्शाती हैं।

सूर्यदेव की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में सूर्यदेव की विशाल मूर्ति थी, लेकिन अब वह नष्ट हो चुकी है या गायब हो गई है।

मंदिर की ऊँचाई लगभग 100 फीट थी, लेकिन आज इसका मुख्य शिखर ढह चुका है। फिर भी, इसके अवशेष आज भी प्रभावशाली हैं।

मंदिर परिसर में एक संग्रहालय भी है, जहाँ मंदिर से प्राप्त मूर्तियाँ और अवशेष प्रदर्शित किए जाते हैं।

16वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा काले रंग के बड़े स्तर वाले टॉवर के कारण सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा (पुरी के जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा) कहा गया।

वर्तमान में भारत के 10 रूपये वाले नोट के पिछले भाग पर कोणार्क सूर्य मंदिर का पहिया मुद्रित है।

कोर्णाक के सूर्य मंदिर का मुख्य वास्तुकार बिशु महाराणा थे। यह मंदिर 26.2 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है।

यह खोंडालाइट, एक प्रकार की बलुआ पत्थर से बना है और कालिंगा वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो ऊँचे, वक्राकार टावरों और जटिल नक्काशियों के लिए प्रसिद्ध है।

ऐसा माना जाता है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण 1200 कारीगरों का उपयोग करके 12 वर्षों में निर्माण किया गया था। कोणार्क 13वीं शताब्दी के ओडिशा साम्राज्य का उत्कृष्ट उदाहरण है।

कोणार्क सूर्य मंदिर से जुड़ी सबसे लोकप्रिय मान्यता के अनुसार मंदिर के मुख्य टॉवर के निर्माण में कारीगरों ने हर दो पत्थर के टुकड़ों के मध्य एक लोहे की प्लेट लगाई थी मंदिर के शीर्ष पर 52 टन का विशाल चुंबक लगा हुआ था जिसके कारण मंदिर के अंदर सूर्य देव की लोहे की बनी मूर्ति बिना किसी सहारे के हवा में तैर रही थी।

सूर्य देव की मूर्ति पर पहली किरण नट मंदिर (नृत्य हॉल) को पार करके सूर्य देव के मुकुट पर रखे हीरे से परावर्तित होकर पहुंचती थी। मंदिर की संरचना इस तरह बनाई गई थी कि सूर्याेदय के समय सूर्य की पहली किरणें सीधे गर्भगृह पर पड़ती थीं, जो वास्तुशास्त्र की सटीकता को दर्शाता है।

ऐसा माना जाता है कि इस विशाल चुंबक के प्रभाव से समुद्री तट से गुजरने वाले जहाजों की दिशा में दिक्कतें आती थी। अपने जहाजों को बचाने के लिए युरोपिया नाविकों द्वारा इस मंदिर को नष्ट कर दिया और विशाल चुंबक को अपने साथ ले गये जिसके कारण मुख्य मंदिर की संरचना नष्ट हो गई।

आज मंदिर का मुख्य हिस्सा खंडित अवस्था में है, लेकिन इसकी भव्यता और सुंदरता अभी भी पर्यटकों को आकर्षित करती है।

सूर्य मंदिर भारत का 06वां विश्व धरोहर स्थल है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निम्नलिखित मानदंडों के तहत मान्यता दी गई है –

मानदंड (i) एक अद्वितीय कलात्मक उपलब्धि है।

मानदंड (iii) कोणाार्क 13वीं शताब्दी के साम्राज्य का एक उत्कृष्ट प्रमाण है।

मानदंड (vi) कोणाार्क सूर्य मंदिर के इतिहास में अमूल्य कड़ी है, जो 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर से उत्पन्न होकर अंततः पूर्वी भारत के तटों तक पहुंचा।

कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने वर्ष 1984 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया है।

सूर्य मंदिर एक ऐतिहासिक और स्थापत्य कला का चमत्कार है। यह मंदिर ओडिशा वास्तुकला या कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कोणार्क सूर्य मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि भारतीय कला, संस्कृति और इतिहास का प्रतीक भी है। यहाँ की नक्काशी उस समय की जीवनशैली, कला और विश्वासों को दर्शाती है।

तेलंगाना के विश्व विरासत (धरोहर) स्थल UNESCO World Heritage Sites in Telangana

काकतीय रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर

काकतीय रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर – रामप्पा मंदिर, जिसे काकतीय रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर के रूप में जाना जाता है, काकतीय राजवंश की स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत का एक उल्लेखनीय प्रमाण है, जो तेलंगाना राज्य में हैदराबाद से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में पालमपेट गाँव में स्थित है।

भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर को 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया, जिससे यह भारत का 39वाँ विश्व धरोहर स्थल तथा तेलंगाना का पहला स्थल बन गया।

इसका निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय वंश के शासनकाल में हुआ था काकतीय शैली में निर्मित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है।

मंदिर का निर्माण 1213 ई. में काकतीय शासक गणपति देव (शासनकाल 1199-1262) के शासनकाल के दौरान उनके सेनापति रेचारला रुद्र द्वारा करवाया गया था।

मंदिर के अंदर एक शिलालेख इसके निर्माण की तिथि को इस अवधि में बताता है, और माना जाता है कि इसे पूरा होने में लगभग 40 साल लगे थे, जो उस युग की सावधानीपूर्वक शिल्प कौशल को दर्शाता है।

मंदिर का नाम इसके वास्तुकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है, जो भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो अपने शिल्पकार के नाम से जाना जाता है।

काकतीय रूद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर को ऐसा मंदिर बनाता है जिसका नाम इसके शिल्पकार के नाम पर रखा गया है। यह नामकरण परंपरा कारीगर के कौशल के प्रति श्रद्धा को उजागर करती है, एक ऐसी प्रथा जो भारतीय मंदिर वास्तुकला में आम तौर पर नहीं देखी जाती है।

ऐतिहासिक विवरण, जिसमें मार्काे पोलो के संदर्भ शामिल हैं, जिन्होंने काकतीय साम्राज्य की अपनी यात्रा के दौरान इसे मंदिरों की आकाशगंगा में सबसे चमकीला सितारा कहा था, इसकी प्रमुखता को रेखांकित करते हैं। मंदिर सदियों से टिका हुआ है, 17वीं शताब्दी के एक बड़े भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बच गया है, जिसका श्रेय इसकी नवीन निर्माण तकनीकों को जाता है।

1914 में हैदराबाद के 7वें निज़ाम के तहत जीर्णाेद्धार के प्रयास शुरू हुए, 1931 में डॉ. गुलाम यज़दानी द्वारा आगे के काम के साथ, भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसके संरक्षण को सुनिश्चित किया गया।

रामप्पा मंदिर काकतीय वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है, जिसमें तारे के आकार का प्लेटफॉर्म, हल्के ईंटों से बनी छत, और भूकंप-प्रतिरोधी सैंडबॉक्स तकनीक शामिल है।

रामप्पा मंदिर में भूमिजा और वेसर शैलियों के तत्वों का मिश्रण है, और यह पूर्व की ओर उन्मुख है। यह 6-फुट (1.8 मीटर) ऊँचे तारे के आकार के मंच पर खड़ा है, एक ऐसा डिज़ाइन जो इसकी सौंदर्य अपील और संरचनात्मक स्थिरता को बढ़ाता है।

मुख्य संरचना लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, जबकि स्तंभ और कोष्ठक काले बेसाल्ट से बने हैं, जिन पर पौराणिक जानवरों, महिला नर्तकियों और संगीतकारों के चित्रण के साथ जटिल नक्काशी की गई है, जो काकतीय कला की उच्च गुणवत्त को दर्शाते हैं।

ये नक्काशी उनके नाजुक शिल्प कौशल, कामुक मुद्राओं और लम्बी आकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो काकतीय काल के उच्च कलात्मक मानकों को दर्शाती हैं।

गर्भगृह (गर्भालय) की छत विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसे हल्की ईंटों से बनाया गया है,

छत हल्के, छिद्रपूर्ण ईंटों से बनी है, जिन्हें ‘‘फ्लोटिंग ब्रिक्स‘‘ कहा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पानी पर तैरती हैं। स्पंजीनेस के लिए चूरा सहित मिश्रण से बनी इन ईंटों का वजन साधारण ईंटों के एक-तिहाई से एक-चौथाई है, जो मंदिर के हल्केपन और स्थिरता में योगदान करती हैं। जिससे वजन कम होता है और भूकंपरोधी क्षमता बढ़ाती है।

मंदिर की नींव में सैंडबॉक्स तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो एक अनूठी इंजीनियरिंग विधि है, जिसमें 3 मीटर गहरे गड्ढे को रेत, चूना, गुड़ और काले हरड़ के फल (करक्कया) के मिश्रण से भरा जाता है। यह मिश्रण एक कुशन के रूप में कार्य करता है, भूकंपीय कंपन को अवशोषित करता है और भूकंप के दौरान संरचना की रक्षा करता है। यह उस समय के उन्नत तकनीक का संकेत है।

मंदिर परिसर में दो छोटे शिव मंदिर और मुख्य मंदिर के सामने एक विशाल नंदी प्रतिमा शामिल है।

वारंगल में हज़ार स्तंभ मंदिर जैसे अन्य काकतीय निर्माणों में भी इस्तेमाल की गई इस तकनीक ने लगभग 800 वर्षों तक प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ मंदिर की लचीलापन सुनिश्चित किया है।

अपनी स्थापत्य सुंदरता से परे, रामप्पा मंदिर एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। सैंडबॉक्स तकनीक 13वीं शताब्दी के दौरान भूकंप-प्रतिरोधी निर्माण की उन्नत समझ का एक प्रमाण है, एक ऐसा समय जब ऐसा ज्ञान दुर्लभ था। शोध से पता चलता है कि इस तकनीक में नींव के गड्ढे को एक ऐसे मिश्रण से भरना शामिल था जो लचीलापन प्रदान करता था, जो भूकंप के दौरान शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करता था।

इसका प्रमाण 17वीं शताब्दी के भूकंप के दौरान मंदिर के बचे रहने से मिलता है, जिसने कई समकालीन संरचनाओं को नुकसान पहुँचाया था। इसके अतिरिक्त, मंदिर में एक कार्यात्मक वर्षा जल निकासी प्रणाली है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह पास की रामप्पा झील को भरती है, जो काकतीय लोगों की परिष्कृत जल प्रबंधन प्रथाओं को प्रदर्शित करती है।

प्राकृतिक वातावरण के साथ यह एकीकरण, जिसमें कृषि क्षेत्रों के बीच और वन क्षेत्र के पास इसका स्थान शामिल है, धर्म ग्रंथों का अनुसरण करता है जो पहाड़ियों, जंगलों, झरनों, नदियों, झीलों और जलग्रहण क्षेत्रों के साथ सामंजस्य पर जोर देते हैं।

मंदिर की मूर्तियां और नक्काशियां काकतीय काल की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती हैं और परिणी शिवतांडव नृत्य के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसे नटराज रामकृष्ण द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। इसके इंजीनियरिंग पहलू, जैसे भूकंप-प्रतिरोधी तकनीक और बारिश के पानी की निकासी प्रणाली, इसे एक इंजीनियरिंग चमत्कार बनाते हैं, जो पास के रामप्पा झील को भरने में मदद करती है।

मंदिर की मूर्तियां और नक्काशी केवल सजावटी ही नहीं हैं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हैं। वे क्षेत्रीय नृत्य रीति-रिवाजों को दर्शाते हैं और काकतीय संस्कृति के दृश्यों को चित्रित करते हैं, जो उस काल के सामाजिक और कलात्मक जीवन की जानकारी देते हैं।

उल्लेखनीय रूप से, नक्काशी ने जयपा सेनानी द्वारा नृत्त रत्नावली में वर्णित मुद्राओं पर आधारित नटराज रामकृष्ण द्वारा पारंपरिक नृत्य रूप, पेरिनि शिवतांडवम के पुनरुद्धार को प्रेरित किया। यह पुनरुद्धार भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में मंदिर की भूमिका को रेखांकित करता है।

मूर्तियों की कलात्मक गुणवत्ता, जिसमें महिला नर्तकियों और संगीतकारों की नाजुक नक्काशी है, काकतीय लोगों के सौंदर्यशास्त्र और शिल्प कौशल पर जोर को दर्शाती है। ये तत्व, अपने वास्तुकार के नाम पर मंदिर के अनूठे नामकरण के साथ मिलकर, मानव रचनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट कृति के रूप में इसकी स्थिति को उजागर करते हैं।

मंदिर को सूची में शामिल करने से इसके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य, विशेष रूप से इसके वास्तुशिल्प नवाचार और सांस्कृतिक महत्व पर जोर दिया गया है। यह ताजमहल और लाल किले जैसे अन्य वैश्विक स्थलों के साथ खड़ा है, जो भारत के समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ताने-बाने का प्रतिनिधित्व करता है।

इसके वास्तुकला और इंजीनियरिंग विशेषताओं निम्नानुसार है

प्लेटफ़ॉर्म – 6-फुट ऊंचा तारा-आकार का प्लेटफ़ॉर्म, स्थिरता और सौंदर्य को बढ़ाता है

सामग्री – मुख्य संरचना के लिए लाल रंग का बलुआ पत्थर, स्तंभों और कोष्ठकों के लिए काला बेसाल्ट

छत निर्माण – हल्की ईंटें, पानी पर तैरती हैं, स्पंजीपन के लिए चूरा से बनी हैं

नींव बनाने की तकनीक – सैंडबॉक्स तकनीकरू रेत, चूना, गुड़, काला हरड़ फल, भूकंपरोधी

मूर्तियाँ – पौराणिक जानवरों, नर्तकियों, संगीतकारों, नाजुक और कामुक की नक्काशी

यूनेस्को शिलालेख – 25 जुलाई 2021 विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित, भारत का 39वाँ स्थल

काकतीय रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निम्नलिखित मानदंडों के तहत मान्यता दी गई है –

मानदंड (i) काकतीय रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर, मंदिर वास्तुकला की काकतीय शैली की एक उत्कृष्ट कृति है, इसकी भूंकपरोधी सैंडबॉक्स फाउंडेशन और फ्लोटिंग ईंटों का उपयोग, पत्थारों की नक्काशी अद्वितीय संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है।

मानदंड (iii) काकतीय रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर, काकतीय राजवंश का एक असाधारण प्रमाण के साथ मंदिर परिसर की रचना इसकी कलात्मक, स्थापत्य और तकनीकी उपब्धियों को दर्शाता है।

वर्ष 2021 में 44वें विश्व धरोहर समिति सत्र के दौरान रामप्पा मंदिर भारत के 39वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का हिस्सा बना।

काकतीय रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर साइट के संपत्ति का क्षेत्र 5.93 हेक्टेयर है, जिसमें बफर जोन 66.27 हेक्टेयर है।

रामप्पा मंदिर एक बहुआयामी विरासत स्थल है, जिसमें वास्तुकला की चमक, इंजीनियरिंग नवाचार और सांस्कृतिक समृद्धि का संयोजन है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसका पदनाम इसके वैश्विक महत्व को दर्शाता है, और इसका निरंतर संरक्षण सुनिश्चित करता है कि आने वाली पीढ़ियाँ काकतीय राजवंश की विरासत की सराहना कर सकें।

यह मंदिर, अपनी अनूठी विशेषताओं और ऐतिहासिक महत्व के साथ, भारत के प्राचीन ज्ञान और कलात्मक कौशल और वास्तुशिल्पीय विरासत का एक गौरवशाली प्रतीक है।

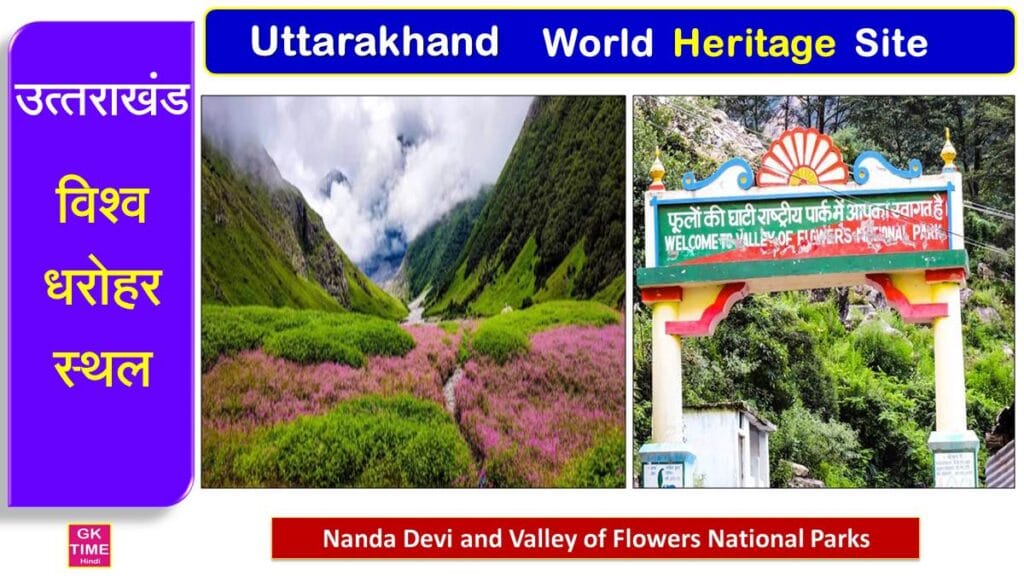

उत्तराखंड के विश्व विरासत (धरोहर) स्थल UNESCO World Heritage Sites in Uttarakhand

नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान

नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी हिमालय में, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित हैं। ये क्षेत्र अपने असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं।

नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का एकमात्र विश्व धरोहर स्थल है।

नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, नंदा देवी (7,816 मीटर) के इर्द-गिर्द फैला हुआ है, जबकि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान अपने अल्पाइन फूलों के मैदानों के लिए जाना जाता है, जिसमें 600 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

यहाँ की जैव विविधता असाधारण है, जिसमें बर्फीले तेंदुए, एशियाई काले भालू, और 600 से अधिक फूलों की प्रजातियाँ शामिल हैं।

1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, और 2005 में फूलों की घाटी को इसमें शामिल किया गया।

नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान – यह ऋषि गंगा घाटी और गहरी हिमनदों से घिरा हुआ है, जिसमें कई ऊंची चोटियाँ जैसे दूनागिरी और चांगबंग शामिल हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 630.33 वर्ग किलोमीटर है।

फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान – फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में की गई थी। यह नंदा देवी से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और इसका क्षेत्रफल 87.50 वर्ग किलोमीटर है। यह ज़ांस्कर और ग्रेट हिमालय रेंज के बीच एक अनूठा संक्रमण क्षेत्र है।

नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना – 1982 में

फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना – 1982 में

नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया – 1988 में

फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया – 2005 में

नंदा देवी को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर (मैन प्रोग्राम) रिजर्व में कब शामिल किया गया – 2004 में

नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का नाम कब दिया गया – 2005 में

वनस्पति – फूलों की घाटी में 600 से अधिक फूलों की प्रजातियाँ हैं, जिसमें कई दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियाँ शामिल हैं। नंदा देवी में 312 पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और दोनों क्षेत्रों में कई औषधीय पौधे हैं।

जीव-जंतु – यहाँ बर्फीले तेंदुए, एशियाई काले भालू, भूरे भालू, नीले भेड़, हिमालयी मस्क हिरण, और सेरो जैसे दुर्लभ जानवर पाए जाते हैं। यह क्षेत्र पश्चिमी हिमालयी स्थानिक पक्षी क्षेत्र का हिस्सा है, जिसमें कई दुर्लभ पक्षी प्रजातियाँ हैं।

यह क्षेत्र हिंदू पौराणिक कथाओं में पवित्र माना जाता है और 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश पर्वतारोहियों द्वारा खोजा गया था, जिन्हें इसकी प्राकृतिक सुंदरता ने आकर्षित किया।

1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, और 2005 में फूलों की घाटी को इसमें जोड़ा गया। यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और उत्तराखंड के वन विभाग द्वारा प्रबंधित किया जाता है। मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम है, और पर्यटन को विनियमित किया जाता है।

नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित हैं और इनका संयुक्त क्षेत्रफल 71,210 हेक्टेयर है, जिसमें 514,857 हेक्टेयर का बफर जोन भी शामिल है। यह क्षेत्र पश्चिमी हिमालय में उच्च ऊंचाई वाले परिदृश्यों का एक असाधारण उदाहरण है, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता के लिए 1988 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ। 2005 में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को इसमें शामिल किया गया, जिससे इसकी सीमा और विस्तार हुआ।

नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, नंदा देवी (7,816 मीटर) के इर्द-गिर्द फैला हुआ है, जो रिषि गंगा घाटी और गहरे हिमनदों से घिरा है। इस क्षेत्र में कई अन्य ऊंची चोटियाँ जैसे दूनागिरी, चांगबंग, और नंदा देवी ईस्ट शामिल हैं। इसका क्षेत्रफल 630.33 वर्ग किलोमीटर है और यह एक जटिल हिमनदी बेसिन है, जो उत्तर में चांगबंग, नॉर्थ रिषि, और नॉर्थ नंदा देवी हिमनदों, और दक्षिण में साउथ नंदा देवी और साउथ रिषि हिमनदों से खिलाया जाता है।

फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो नंदा देवी से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, एक उच्च ऊंचाई वाला लटकता हुआ घाटी है, जिसका क्षेत्रफल 87.50 वर्ग किलोमीटर है। यह ज़ांस्कर और ग्रेट हिमालय रेंज के बीच एक अनूठा संक्रमण क्षेत्र है, जो औसतन 3,352 से 3,658 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह घाटी पुष्पावती नदी की घाटी में बसा है और गौरी पर्वत (6,719 मीटर) से निकलने वाले टिपरा हिमनद से खिलाया जाता है।

यह क्षेत्र कई दुर्लभ और संकटग्रस्त जानवरों का घर है, जिसमें बर्फीला तेंदुआ (पैंथेरा यूनसिया, एएन), हिमालयी मस्क हिरण, सेरो (कैप्रिकॉर्निस सुमात्रेन्सिस, वु), और भराल शामिल हैं। नंदा देवी में 14 ज्ञात स्तनधारी प्रजातियाँ हैं, जिनमें से 6 राष्ट्रीय स्तर पर संकटग्रस्त हैं, और 1993 में 990 भराल देखे गए थे। फूलों की घाटी में 13 प्रजातियाँ रिकॉर्ड की गई हैं, जिनमें हिमालयी काला भालू, हिमालयी ताह्र शामिल हैं।

पक्षियों – यह पश्चिमी हिमालयी स्थानिक पक्षी क्षेत्र का हिस्सा है, जिसमें 114 प्रजातियाँ 1993 में रिकॉर्ड की गईं, जिनमें लैमर्जाइर, हिमालयी गिद्ध, कोकलास फेज़ेंट, और हिमालयी मोनाल फेज़ेंट (लोफोफोरस इम्पेजानस) शामिल हैं। तितलियों की 28 प्रजातियाँ भी रिकॉर्ड की गई हैं, जैसे पापिलियो मचाओन, पार्नासियस हार्डविकेई, और कोलियस इलेक्टो।

यह क्षेत्र हिंदू पौराणिक कथाओं में पवित्र माना जाता है और लंबे समय से पर्वतारोहियों और वनस्पतिशास्त्रियों द्वारा प्रशंसा प्राप्त है। 1931 में, फ्रैंक एस. स्मिथ, एरिक शिप्टन, और आर. ओलिवर द्वारा फूलों की घाटी की खोज की गई थी, जिन्होंने इसकी सुंदरता से प्रभावित होकर इसे फूलों की घाटी नाम दिया।

नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व (223,674 हेक्टेयर) का हिस्सा हैं, जिसके चारों ओर 5,148.57 वर्ग किलोमीटर का बफर जोन है।

नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक नजर में

| श्रेणी | नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान | फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान |

|---|---|---|

| वनस्पति – प्रजाति संख्या | 312 प्रजातियाँ (199 जेनेरा, 81 परिवार) बायोस्फीयर रिजर्व में 793 प्रजातियाँ (400 जेनेरा, 120 परिवार) | 600 से अधिक प्रजातियाँ; 1992 में 600 ऐंगियोस्पर्म और 30 प्टेरिडोफाइट्स रिकॉर्ड, 58 नई रिकॉर्ड |

| वनस्पति – दुर्लभ/संकटग्रस्त | 17 दुर्लभ, 8 राष्ट्रीय स्तर पर संकटग्रस्त, नार्दाेस्टैचिस ग्रैंडिफ्लोरा, पिक्रोएहिजा कुर्पाेआ | 5 वैश्विक संकटग्रस्त एकोनिटम फाल्कोनेरी, एसर कैसियम, 31 राष्ट्रीय स्तर पर दुर्लभ |

| वनस्पति – वनस्पति क्षेत्र | 3,350 मीटर तक एबिज पिंड्रो, रोडोडेंड्रोन कैम्पानुलेटम, बेटुला यूटिलिस; ऊपर जुनिपेरस स्यूडोसैबिना | 3 जोनरू उप-हिमालयी (3,200-3,500), निचला हिमालयी (3,500-3,700), उच्च हिमालयी (3,700) |

| जीव-जंतु – स्तनधारी प्रजातियाँ | 14 प्रजातियाँ, 6 राष्ट्रीय संकटग्रस्त, बर्फीला तेंदुआ, भराल | एशियाई काला भालू, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, भूरा भालू, लाल लोमड़ी और नीली भेड़, हिमालयी ताह्र |

| जीव-जंतु – पक्षी प्रजातियाँ | 114 प्रजातियाँ | पश्चिमी हिमालयी स्थानिक क्षेत्र, 114 प्रजातियाँ, लैमर्जाइर, हिमालयी मोनाल फेज़ेंट |

| जीव-जंतु – अन्य | 28 तितली प्रजातियाँ पापिलियो मचाओन, पार्नासियस हार्डविकेई | जंगली मधुमक्खियाँ, तितलियाँ (पापिलियो डेमोलियस), सरीसृपरू अगामा ट्यूबरकुलेटा |

नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत का 18वाँ विश्व धरोहर स्थल है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निम्नलिखित मानदंड के तहत मान्यता दी गई है –

मानदंड (vii) प्राकृतिक सुंदरता के लिए – नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान अपने पहाड़ी जंगल के साथ भारत का दूसरा सबसे ऊँचा पर्वत के लिए प्रसिद्ध है जहाँ चारों ओर से ग्लेशियरों, हिमोढ़ और अल्पाइन घास के मैदान सहित शानदार फूलों की घाटी और स्थलाकृतिक विशेषताओं द्वारा संरक्षित है।

मानदंड (x) जैव विविधता संरक्षण – नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में 312 पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो 199 जेनेरा और 81 परिवारों से संबंधित हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व में कुल 793 प्रजातियाँ (400 जेनेरा, 120 परिवार) हैं। यहाँ 17 दुर्लभ प्रजातियाँ और 8 राष्ट्रीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियाँ जैसे नार्दाेस्टैचिस ग्रैंडिफ्लोरा, पिक्रोएहिजा कुर्पाेआ, साइप्रिपेडियम एलिगन्स, और डायोस्कोरिया डेल्टोइडा पाई जाती हैं।

फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान अपने अल्पाइन फूलों के मैदानों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 600 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें कई दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियाँ शामिल हैं। 1992 में, 600 ऐंगियोस्पर्म और 30 प्टेरिडोफाइट्स की रिकॉर्डिंग की गई, जिसमें घाटी के लिए 58 नई रिकॉर्ड और हिमालयी उत्तर प्रदेश के लिए 4 नई रिकॉर्ड शामिल थे। दुर्लभ और वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों में एकोनिटम फाल्कोनेरी, एकोनिटम बालफौरी, एसर कैसियम, मेकोनोप्सिस एक्यूलेटा, और सौसुरिया एटकिन्सोनी शामिल हैं।

नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान दोनों क्षेत्रों में औषधीय पौधों की उच्च विविधता है, जिसमें नंदा देवी में 97 प्रजातियाँ और फूलों की घाटी में 45 प्रजातियाँ शामिल हैं, जिनका स्थानीय उपयोग दवा, भोजन, चारा, ईंधन, और धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के साइट के संपत्ति का क्षेत्र 71,200 हेक्टेयर है, जिसमें बफर जोन 5,14,857 हेक्टेयर है।

नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक अनूठा और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर स्थल है, जो हिमालयी जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

गोवा के विश्व विरासत (धरोहर) स्थल UNESCO World Heritage Sites in Goa

गोवा के चर्च और कॉन्वेंट वर्ष 1986 सांस्कृतिक स्थल

पश्चिमी घाट को संयुक्त रूप से वर्ष 2012 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। जिसके अंतर्गत भारत के 06 राज्यों में में इसका विस्तार है। जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र शामिल हैं।

गोवा के चर्च और कॉन्वेंट

गोवा के चर्च और कॉन्वेंट – वेल्हा (पुराना) गोवा पणजी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

गोवा के चर्च और कांवेंट विश्व धरोहर स्थल भारत के गोवा में स्थित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे UNESCO ने मान्यता दी है।

यह स्थल गोवा की पुर्तगाली काल की वास्तुकला और धार्मिक विरासत को दर्शाता है, जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा निर्मित किया गया था।

इस विश्व धरोहर स्थल में कई प्रमुख चर्च और कांवेंट शामिल हैं, जो गोवा की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

पुर्तगाली शासन के समय वेल्हा गोवा में 16वीं शताब्दी में निर्मित चर्च और कॉवेंट के सात मुख्य संरचनाएं यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है जिनमें बेसिलिका ऑफ बम जीसस, से कैथेड्रल, सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी का चर्च और कांवेंट, सेंट काजेटन का चर्च, अवर लेडी ऑफ द रोज़री का चर्च, सेंट ऑगस्टिन का चर्च (खंडहर), और सेंट कैथरीन की चौपल।

इनका उपयोग कैथोलिक मिशनरी गतिविधियों और शिक्षा के लिए किया गया, जो एशिया में पुर्तगाली प्रभाव को दर्शाते हैं।

ये 16वीं से 18वीं सदी के दौरान पुर्तगाली शासन के तहत बने थे और मैनुएलाइन, मैनरिस्ट, बारोक जैसी शैलियों में हैं। इन संरचनाओं में उपयोग किए गए सामग्री, जैसे बेसाल्ट, ग्रेनाइट, और स्थानीय लकड़ी, इनकी स्थिरता और स्थानीय अनुकूलन को दर्शाते हैं।

गोवा के चर्च और कांवेंट विश्व धरोहर स्थल में कई ऐतिहासिक इमारतें शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं

बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस (Basilica of Bom Jesus)

बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गोवा में स्थित एक कैथोलिक बेसिलिका है।

यह चर्च सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों के लिए जाना जाता है, जिन्हें हर दस साल में संत की मृत्यु की सालगिरह के दौरान 03 दिसंबर को सार्वजनिक दर्शन के लिए प्रदर्शित किया जाता है। सेंट फ्रांसिस जेवियर की कब्र (रजत कलश और संगमरमर मकबरा)

इस चर्च का निर्माण 1594 में शुरू होकर 1605 में पूरा हुआ।

यह चर्च गोवा और भारत के सबसे पुराने और प्रसिद्ध चर्चों में से एक है। इसका फर्श संगमरमर का है। मुख्य वेदिका में सेंट इग्नाटियस ऑफ लोयोला की एक बड़ी मूर्ति है।

बेसिलिका ऑफ बम जीसस चर्च जिसका अग्रभाग आयनिक, डोरिक और कोरिंथियन पिलस्टर से सजा हुआ है।

वास्तुकला बारोक शैली में निर्मित, जिसमें जेसुइट वास्तुकला के तत्व शामिल हैं।

से कैथेड्रल (Se Cathedral)

चर्च का निर्माण 1562 में राजा डोम सेबेस्टियाओं के शासनकाल में शुरू हुआ तथा इसका निर्माण 1619 में पूरा हुआ। चर्च की लंबाई 250 फीट और चौड़ाई 181 फीट है। इसका मुख्य भाग 115 फीट ऊँचा है।

विशेषता यह एशिया का सबसे बड़ा चर्च है और इसमें गोल्डन बेल है, जो दुनिया की सबसे बड़ी घंटियों में से एक है।

वास्तुकला पुर्तगाली-गॉथिक शैली में निर्मित। यह चर्च सेंट कैथरीन को समर्पित है और पुर्तगाली शासन की स्थापना का प्रतीक है।

सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च (Church of St. Francis of Assisi)

सेंट फ्रांसिक ऑफ असीसी का चर्च 1661 में बनाया गया।

एक कॉन्वेंट के साथ 8 पुर्तगाली फ्रांसिस्कन भिक्षुओं द्वारा स्थापित किया गया था।

मुख्य वेदी में तम्बू के ऊपर असीसी के सेंट फ्रांसिस और क्रूस पर यीशु की बड़ी मूर्ति, नीचे सेंट पीटर और सेंट पॉल की मूर्तियाँ है।

संकरी और ऊंची फेसेड, दो अष्टकोणीय टावर, सोने का अल्टारपीस, जीवन चित्रण मौजदू।

वास्तुकला मैनुएलिन शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण।

सेंट ऑगस्टाइन चर्च (Church of St. Augustine)

चर्च का निर्माण 1602 में पूरा हुआ था।

एकल नाव के साथ साइड चौपल और ट्रान्सेप्ट। वर्तमान स्थिति अब यह खंडहर के रूप में है, मूल रूप से दो टावर जिसमें एक टावर अभी भी खड़ा है। इसके अवशेष गोवा के धार्मिक इतिहास की याद दिलाते हैं।

चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ द रोजरी (Church of Our Lady of the Rosary)

एक कैथोलिक चर्च है जिसे 1544 से 1547 के मध्य पुराने गोवा में बनाय गया था।

यह चर्च गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है।

अफोंसो डी अल्बुकर्क इसके संस्थापक है।

यह चर्च पुराने गोवा में सबसे पुरानी संरक्षित इमारतों में से एक है।

किलेबंदी जैसी बाहरी, मैनुएलाइन वॉल्ट, रोज़री के लिए समर्पित अल्टारपीस, अलाबास्टर स्मारक है।

इसकी शैली मैनुअलिन और गोथिक शैलियाँ है।

सेंट कैजेटन चर्च (Church of St. Cajetan)

निर्माण 1661 में बनाया गया।

यह रोम के सेंट पीटर्स बेसिलिका के लिए कार्लो मदेर्नो द्वारा डिजाइन की प्रतिकृति है।

वास्तुकला कोरिंथियन शैली में निर्मित।

चर्च ग्रीक क्रॉस के आकार है। गोलाकार गुंबद है। सेंट पॉल, सेंट पीटर, सेंट जॉन द इवेंजेलिस्ट और सेंट मैथ्यू की चार ग्रेनाइट प्रतिमाएँ आलों में स्थित हैं, जिन पर मेरा घर प्रार्थना का घर ( माई हाउस इज ए हाउस ऑफ प्रेयर) अंकित है।

सेंट कैथरीन चैपल (Chapel of St. Catherine)

पुराने गोव में से कैथेड्रल और सेंट फा्रंसिस ऑफ असीसी के चर्च और कॉन्वेंट के परिसर में स्थित है।

गोवा में सबसे पुरानी पुर्तगाली संरचनाओं में से एक, ऐतिहासिक महत्व

इसे 1510 में बरोक स्थापत्य शैली में बनाया गया था। इसके संस्थापक अफोंसो डी अल्बुकर्क थे। यह चैपल कार्यात्मक नहीं है।

गोवा के चर्च और कांवेंट पुर्तगाली वास्तुकला का एक अनूठा मिश्रण हैं, जिसमें यूरोपीय शैलियाँ जैसे बारोक, गॉथिक, और मैनुएलिन शामिल हैं, साथ ही भारतीय तत्वों का समावेश भी है। इन इमारतों में लेटेराइट पत्थर का उपयोग किया गया है, और इनकी सजावट में भित्ति चित्र, लकड़ी की नक्काशी, और अन्य कला रूप देखे जा सकते हैं।

ये चर्च और कांवेंट न केवल धार्मिक स्थल हैं, बल्कि गोवा के इतिहास, कला, और संस्कृति के अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

गोवा के चर्च और कॉन्वेंट भारत का 10वाँ विश्व धरोहर स्थल है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निम्नलिखित मानदंडों के तहत मान्यता दी गई है –

मानदंड (ii) गोवा के स्मारकों ओरिएंट के रोम ने 16वीं से 18वीं शताब्दी तक मैनुअल, मैनेरिस्ट और बारोक कला को फैलाकर वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला के विकास पर प्रभाव डाला।

मानदंड (iv) गोवा के चर्च और कॉन्वेंट वास्तुशिल्पीय समूह का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

मानदंड (vi) गोवा के चर्च भारत और जापान के प्रेरित की समाधि आधुनिक काल में एशियाई दुनिया में कैथोलिक धर्म के प्रभाव की सार्वभौमिक घटना का प्रतीक है।

ये इमारतें पुर्तगाली काल की वास्तुकला और इतिहास का एक जीवंत उदाहरण हैं, जो गोवा की अनूठी पहचान को दर्शाती हैं। वर्ष 1986 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है।

सिक्किम के विश्व विरासत (धरोहर) स्थल UNESCO World Heritage Sites in Sikkim

कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान

कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, में स्थित है और 2016 में यूनेस्को मिश्रित विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला और अभी तक का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है।

यह प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व दोनों के लिए जाना जाता है, जिसमें कंचनजंगा पर्वत (दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा, 8,586 मीटर) शामिल है।

यह बर्फीले तेंदुए, लाल पांडा, और हिमालयी काले भालू जैसे दुर्लभ जानवरों का घर है, साथ ही 5,000 से अधिक पौधों की प्रजातियाँ भी हैं।

कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थानीय समुदायों, जैसे लेंपचा और भूटिया, के लिए पवित्र माना जाता है, जिसमें प्राचीन तीर्थ मार्ग और मंदिर शामिल हैं।

कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित है और लगभग 849.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। यह कंचनजंगा पर्वत, जो 8,586 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, के आसपास फैला हुआ है।

पार्क की ऊंचाई 1,200 मीटर से 8,586 मीटर तक है, जिसमें उपोष्णकटिबंधीय वन, अल्पाइन घास के मैदान, और हिमनद शामिल हैं।

पार्क की जैव विविधता असाधारण है, जिसमें 5,000 से अधिक पौधों की प्रजातियाँ हैं, जिनमें कई दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियाँ शामिल हैं। यह बर्फीले तेंदुए, लाल पांडा, हिमालयी काले भालू, मस्क हिरण, और विभिन्न पक्षियों जैसे इम्पीयन फेज़ेंट और ब्लड फेज़ेंट जैसे जानवरों का घर है। पार्क में कई नदियाँ और धाराएँ हैं, जो क्षेत्र के जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं।

कंचनजंगा पर्वत सिक्किम के लोगों, विशेष रूप से लेंपचा और भूटिया समुदायों, के लिए पवित्र माना जाता है। इसे देवता कंचनजंगा का निवास माना जाता है और कई मिथकों और किंवदंतियों से जुड़ा है। पार्क में प्राचीन तीर्थ मार्ग, पवित्र झीलें, और मंदिर जैसे सांस्कृतिक स्थल शामिल हैं, जो स्थानीय समुदायों की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा हैं।

कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो सिक्किम, भारत में स्थित है, 2016 में यूनेस्को मिश्रित विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ। यह अपने असाधारण प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है, जो इसे पर्यटकों, शोधकर्ताओं, और संरक्षणवादियों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाता है।

पार्क सिक्किम के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित है और लगभग 849.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। यह कंचनजंगा पर्वत, जो 8,586 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, के आसपास फैला हुआ है। पार्क की ऊंचाई 1,200 मीटर से 8,586 मीटर तक है, जिसमें उपोष्णकटिबंधीय वन, अल्पाइन घास के मैदान, और हिमनद शामिल हैं। यह क्षेत्र हिमालय के पूर्वी हिस्से में स्थित है और भारत-नेपाल सीमा के पास है।

पार्क की भौगोलिक विशेषताओं में कई हिमनद, जैसे ज़ेमू हिमनद और नगसेल हिमनद, और नदियाँ जैसे तीस्ता और रंगित शामिल हैं। यह क्षेत्र मानसून प्रभावित है, जिसमें जून से सितंबर तक भारी बारिश होती है, और शेष समय में ठंडा और शुष्क मौसम रहता है।

कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में जीव-जंतुओं में कई लुप्तप्राय और संकटग्रस्त प्रजातियाँ शामिल हैं, जैसे –

बर्फीला तेंदुआ

लाल पांडा

हिमालयी काला भालू

मस्क हिरण

पक्षी जैसे इम्पीयन फेज़ेंट और ब्लड फेज़ेंट

पार्क में कई नदियाँ और धाराएँ हैं, जो क्षेत्र के जल आपूर्ति और पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह क्षेत्र हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो जलवायु विनियमन और जैव विविधता संरक्षण में योगदान देता है।

कंचनजंगा पर्वत सिक्किम के लोगों, विशेष रूप से लेंपचा और भूटिया समुदायों, के लिए पवित्र माना जाता है। इसे देवता कंचनजंगा का निवास माना जाता है और कई मिथकों और किंवदंतियों से जुड़ा है, जैसे कि यह पर्वत एक रक्षक देवता का घर है जो क्षेत्र की रक्षा करता है।

पार्क में प्राचीन तीर्थ मार्ग, पवित्र झीलें जैसे त्सो ल्हामो, और मंदिर जैसे डोकलिंग मठ शामिल हैं, जो स्थानीय समुदायों की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा हैं। ये साइटें तीर्थयात्रियों और पर्यटकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो पार्क की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं।

कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान एक नजर में

कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला और एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है।

कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कब बना (स्थापित) – 1997 में

कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया – 2016 में

कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व – यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क में कब शामिल किया गया – 2018 में

स्थान – सिक्किम, कंचनजंगा पर्वत के आसपास, 849.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र

प्रमुख चोटियाँ – कंचनजंगा (8,586 मीटर), अन्य हिमालयी चोटियाँ

वनस्पति – 5,000 से अधिक प्रजातियाँ, रोडोडेंड्रोन, मैग्नोलिया, ऑर्किड

जीव-जंतु – लाल तीतर, सैटायर ट्रैगोपैन, लैमर्जियर, तिब्बती स्नोकॉक, स्नो पिजन, एशियाई पन्ना कोयल, सनबर्ड, ओस्प्रे, बर्फीला तेंदुआ, लाल पांडा, हिमालयी काला भालू, मस्क हिरण शामिल हैं।

सांस्कृतिक साइटें – त्सो ल्हामो झील, डोकलिंग मठ, प्राचीन तीर्थ मार्ग

कंचनजंगा क्षेत्र को 1977 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था और 1997 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया।

कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 35वां तथा भारत का इकलौता मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निम्नलिखित मानदंड के तहत मान्यता दी गई है –

सांस्कृतिक मानदंड (iii) – मानदंड यह सिक्किम की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का साक्षी है। जिसमें बौद्ध और प्री-बौद्ध पवित्र अर्थों का मिश्रण शामिल है। माउंट कंचनजंगा को पर्वत देवता का आवास माना जाता है और यह तिब्बती बौद्धों के लिए एक पवित्र भूमि हैं।

सांस्कृतिक मानदंड (vi) -यह कई जातीय समूहों की संस्कृति का केन्द्र है, जहाँ प्राकृतिक पर्यावरण पर आधारित धार्मिक परंपराएं हैं। यह स्थल रीति रिवाजों और पारंपरिक ज्ञान के साथ सामाजिक धार्मिक एकता का प्रतीक है।

प्राकृतिक मानदंड (vii) -इसकी असाधारण प्राकृतिक सुंदरता जिसमें कंचनजंगा, पुराने जंगलो, हिमनदियां और हिमनदी झील जो इसे वैश्विक पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाती है।

प्राकृतिक मानदंड (x) जैव विविधता संरक्षण – कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जिसमें 5,000 से अधिक पौधों की प्रजातियाँ हैं, जिनमें कई दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियाँ शामिल हैं। वनस्पति में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शंकुधारी वन, और अल्पाइन घास के मैदान शामिल हैं। प्रमुख पौधों में रोडोडेंड्रोन, मैग्नोलिया, और ऑर्किड शामिल हैं, जिनमें से कई औषधीय उपयोग के लिए महत्वपूर्ण हैं।

कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के साइट के संपत्ति का क्षेत्र 1,78,400 हेक्टेयर, जिसमें बफर जोन 1,14,712 हेक्टेयर है।

2016 में, इसे यूनेस्को मिश्रित विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, जो इसके प्राकृतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को मान्यता देती है।

कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान एक अनूठा मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है, जो प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व का संयोजन प्रदान करता है। यह जैव विविधता और स्थानीय समुदायों की परंपराओं को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।