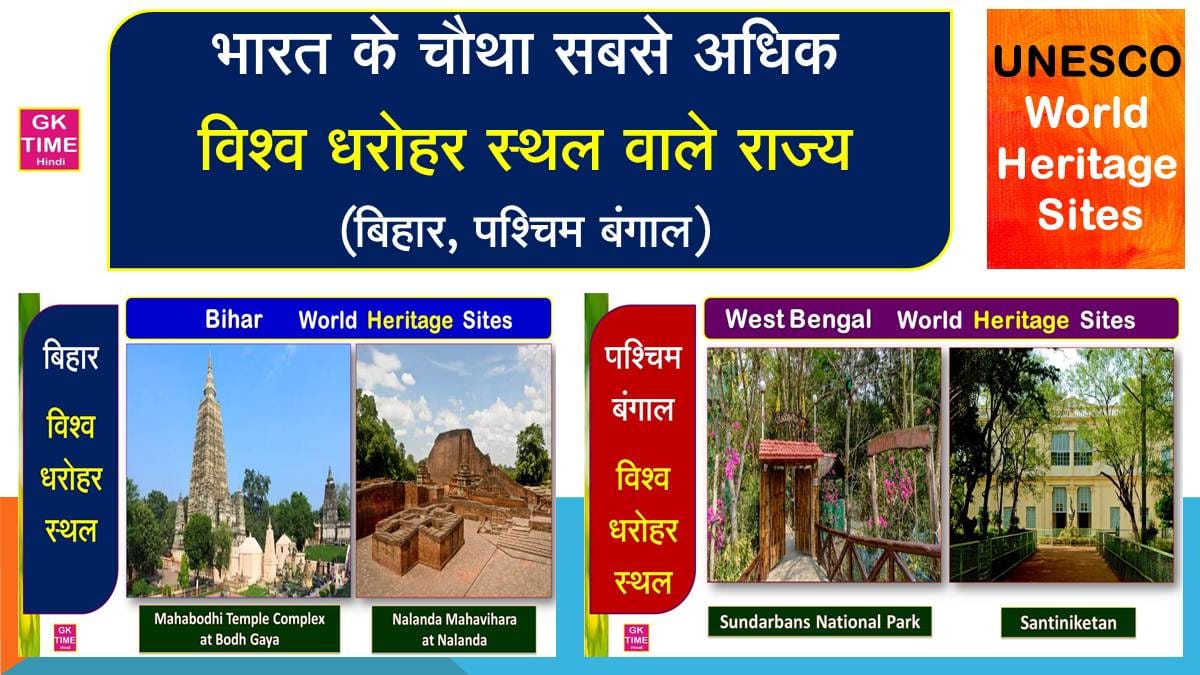

क्या आपको पता है बिहार, पश्चिम बंगाल में कौन-कौन से विश्व विरासत स्थल हैं

बिहार के सभी विश्व विरासत (धरोहर) स्थल UNESCO World Heritage Sites in Bihar

बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर वर्ष 2002 (सांस्कृतिक स्थल)

नालंदा, बिहार में नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल वर्ष 2016 (सांस्कृतिक स्थल)

बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर

बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर – महाबोधि मंदिर परिसर बिहार के बोधगया में स्थित है, जो पटना से लगभग 96 किलोमीटर और गया से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष, जो मूल वृक्ष का वंशज माना जाता है, आज भी परिसर में मौजूद है और तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र है।

यह वह स्थान है जहां लगभग 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ही ध्यान करते हुए ज्ञान की प्राप्ति की थी।

सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पहला मंदिर और स्मारक स्तंभ बनवाया था, और वर्तमान मंदिर 5वीं-6वीं शताब्दी का है। महाबोधि मंदिर भारत में सबसे पुराने ईंट निर्मित मंदिरों में से एक है, जो गुप्त काल की ईंट की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

महाबोधि मंदिर का केन्द्रीय टॉवर की ऊंचाई लगभग 180 फीट है, और इसमें कई प्राचीन संरचनाएं, मूर्तियां और स्तूप शामिल हैं, जो इसके धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं।

महाबोधि मंदिर का केन्द्रीय टावर एक पिरामिडीय आकार का है, जिसके चारों कोनों पर चार छोटे टावर हैं।

महाबोधि मंदिर परिसर बिहार के बोधगया में स्थित है और बौद्ध धर्म के चार प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक है, जहां भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।

यह स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और बौद्ध अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ है।

महाबोधि मंदिर परिसर, बोधगया, बिहार, भारत में स्थित, एक विश्व धरोहर स्थल है, जिसे यूनेस्को ने 2002 में मान्यता दी थी।

यह बौद्ध धर्म के लिए एक अत्यंत पवित्र तीर्थस्थल है, जहां भगवान गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो बौद्ध धर्म की स्थापना का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। यह परिसर न केवल धार्मिक, बल्कि वास्तुशिल्प और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

महाबोधि मंदिर परिसर का इतिहास मौर्य काल से शुरू होता है, जब सम्राट अशोक ने बोधगया की यात्रा की और एक मठ और मंदिर बनवाया, जो अब गायब हो गया है। उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे हीरे का सिंहासन (वज्रासन) बनवाया, जो 250-233 ईसा पूर्व के बीच की तिथि माना जाता है और आज भी पूजा जाता है।

शुंग काल (185-73 ईसा पूर्व) में, इसके आसपास स्तंभ और रेलिंग जोड़ी गईं, जो बलुआ पत्थर से बनी थीं और 150 ईसा पूर्व की हैं, जिनमें नक्काशीदार पैनल और पदक शामिल हैं।

गुप्त काल (5वीं-6वीं शताब्दी) में, वर्तमान पिरामिडीय संरचना बनाई गई, जो हिंदू मंदिर शैली से मिलती-जुलती है और संभवतः 2वीं या 3वीं शताब्दी के कार्य की बहाली हो सकती है।

12वीं शताब्दी में मुस्लिम तुर्क सेनाओं (कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी) के आक्रमण के बाद मंदिर नष्ट हो गया और उपेक्षित हो गया, और 15वीं शताब्दी में अंतिम अभिभावक सारिपुत्र नेपाल चले गए।

13वीं और 19वीं शताब्दी में बर्मी शासकों ने इसकी बहाली की, और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 1880 के दशक में अलेक्जेंडर कनिंघम और जोसेफ डेविड बेगलर के तहत इसे पुनःस्थापित किया, जिसमें पाला काल की बुद्ध की मूर्ति को 1884 में फिर से स्थापित किया गया।

यह बुद्ध के जीवन से जुड़े घटनाओं और बाद की पूजा के लिए असाधारण रिकॉर्ड प्रदान करता है, विशेष रूप से सम्राट अशोक के समय से तथा गुप्त काल की देर की अवधि से पूरी तरह से ईंट से बनी सबसे प्रारंभिक और प्रभावशाली संरचनाओं में से एक, जिसमें नक्काशीदार पत्थर की रेलिंग शामिल हैं।

यह भगवान बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध, जहां उन्होंने उच्चतम और पूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त की, जो मानव विचार और विश्वास को आकार देने वाली घटना थी।

महाबोधि मंदिर परिसर बौद्ध धर्म के चार प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक है, जो बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं। अन्य तीन में कुशीनगर, लुंबिनी और सारनाथ हैं।

यह स्थान विशेष रूप से बोधि (ज्ञान) की प्राप्ति से संबंधित है, जो बौद्ध दर्शन का मूल है। तीर्थयात्रियों के लिए, यह स्थान ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास का केंद्र है, और हर साल हजारों बौद्ध अनुयायी, विशेष रूप से तिब्बत, श्रीलंका, जापान और थाईलैंड से, यहां दर्शन के लिए आते हैं।

हालांकि, यह स्थल केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं है। समय के साथ, यह विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लिए एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान का केंद्र रहा है। उदाहरण के लिए, हिंदू और जैन परंपराओं में भी इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, और कुछ विद्वान मानते हैं कि इस स्थान का धार्मिक महत्व प्राचीन काल से ही विभिन्न समुदायों के लिए रहा है।

यह अप्रत्याशित है कि एक बौद्ध तीर्थस्थल अन्य धर्मों के साथ इस तरह के सांस्कृतिक संबंध दिखाता है, जो इसकी व्यापक स्वीकृति और प्रभाव को दर्शाता है।

परिसर में कई पवित्र स्थान शामिल हैं, अनिमेषलोचन चैत्य – उत्तर में जहाँ बुद्ध ने दूसरा सप्ताह खड़ा होकर बोधि वृक्ष को देखते हुए बिताया था। रत्नगढ़ चैत्य – उत्तर पूर्व में, जहाँ बुद्ध ने चौथा सप्ताह बिताया। अजापाल निग्रोध वृक्ष – जहाँ बुद्ध ने पांचवाँ सप्ताह ध्यान में बिताया।

कमल (लोटस) तालाब – बाड़े के दक्षिण में स्थित, जहाँ बुद्ध ने छठा सप्ताह बिताया, सातवें पवित्र स्थल के रूप में। जैसे वज्रासन (हीरे का सिंहासन) बुद्ध की थाती, जहां बुद्ध ने ध्यान किया, अशोक की पत्थर की पट्टी से चिन्हित।

इसमें विभिन्न वोटिव स्तूप, नक्काशीदार पत्थर की रेलिंग, और बुद्ध की मूर्तियां भी हैं, जो इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाती हैं। ये सभी स्थल बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं और परिसर की आध्यत्मिकता को बढ़ाते हैं।

महाबोधि मंदिर परिसर को यूनेस्को द्वारा 2002 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसकी मान्यता इसके असाधारण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण दी गई, जो बौद्ध धर्म के विकास और प्रसार में इसकी केंद्रीय भूमिका को दर्शाती है।

यूनेस्को के अनुसार, यह स्थल मानवता की सांस्कृतिक विरासत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो बौद्ध धर्म के प्रारंभिक इतिहास और दर्शन को दर्शाता है।

बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर भारत का 23वां विश्व धरोहर स्थल है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निम्नलिखित मानदंडों के तहत मान्यता दी गई है –

मानदंड (i) यह 5-6वीं शताब्दी का भव्य मंदिर उस युग में पुरी तहर से विकसित ईंट मंदिरों के निर्माण में मानव रचनात्मक तथा भारतीय स्थापत्य प्रतिभा का उत्कृष्ट उदाहरण है।

मानदंड (ii) महाबोधि मंदिर सदियों से वास्तुकला के विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव है।

मानदंड (iii) महाबोधि मंदिर का स्थल बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाओं का केन्द्र है।

मानदंड (iv) महाबोधि मंदिर के नक्काशीदार पत्थर की बालुस्ट्रेड पत्थर से मूर्तिकला राहत का एक उत्कृष्ट प्रारंभिक उदाहरण है।

मानदंड (vi) महाबोधि मंदिर परिसर का भगवान बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है, यह वह स्थान है जहाँ उन्होंने सर्वोच्च और पूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी।

बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर साइट के संपत्ति का क्षेत्र 4.86 हेक्टेयर है।

महाबोधि मंदिर परिसर न केवल बौद्ध धर्म के लिए एक पवित्र तीर्थ है, बल्कि मानवता की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक महत्वपूर्ण जीवित प्रतीक है।

यूनेस्को द्वारा ने वर्ष 2002 में इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शमिल किया है। इसका विश्व धरोहर दर्जा इसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को दर्शाता है।

नालंदा में नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल

नालंदा महाविहार बिहार के नालंदा जिले में स्थित है, जो पटना से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में और राजगीर से 16 किलोमीटर उत्तर में है।

यह प्राचीन मगध साम्राज्य का हिस्सा था और 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी ई. तक लगातार बसा रहा।

यह दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय था। जिसमें नागार्जुन, आर्यभट्ट और धर्मकीर्ति जैसे विद्धान भिक्षुओं और शिक्षकों ने अध्ययन कराये जहाँ लगभग 2000 शिक्षकों द्वारा 10,000 छात्र अध्ययन करते थे जिसके कारण यह दुनिया भर में विख्यात था।

नालंदा महाविहार की स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी ई. के अंत में की गई थी। यह विश्वविद्यालय 13वं शताब्दी तक फला-फुला, जब तुर्की सेनाओं के आक्रमण के कारण इसका पतन हुआ।

यह जल्दी ही एक प्रसिद्ध शैक्षिक केंद्र बन गया, जो एशिया भर से छात्रों और विद्वानों को आकर्षित करता था, जिसमें चीन, कोरिया, तिब्बत और दक्षिण-पूर्व एशिया के लोग शामिल थे। यह मठ और विश्वविद्यालय का संयोजन था, जिसमें बौद्ध दर्शन, वेद, व्याकरण, चिकित्सा, तर्क, गणित, खगोल विज्ञान और रसायन शास्त्र जैसे विषय सिखाए जाते थे।

नालंदा महाविहार की लंबाई 800 फीट, चौड़ाई 1600 फीट और यह 30 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है।

नालंदा की प्रसिद्ध लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, नौ मंजिलों की इमारत में थी और इसमें सैकड़ों हज़ारों पांडुलिपियां थीं, जो ज्ञान के संरक्षण और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। चीनी यात्री ह्वेन त्सांग, जो 7वीं शताब्दी में नालंदा में अध्ययन करने आए थे, ने इसकी विस्तृत वर्णन किया है, जिसमें इसके सख्त प्रवेश मानदंड और उच्च शैक्षिक मानक शामिल हैं।

12वीं शताब्दी में, तुर्की सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1193 ई. में नालंदा पर आक्रमण किया, जिससे इसकी लाइब्रेरी जल गई और कई पांडुलिपियां नष्ट हो गईं। इस आक्रमण ने नालंदा के रूप में एक शैक्षिक केंद्र के पतन को चिह्नित किया, और यह 13वीं शताब्दी तक पूरी तरह से उपेक्षित हो गया।

पुरातात्विक स्थल में 23 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले अवशेष शामिल हैं, जिसमें 11 विहार (निवास और शैक्षिक भवन), 14 मंदिर, और कई छोटे मंदिर और वोटिव संरचनाएं हैं। ये संरचनाएं लाल ईंटों से बनी हैं और उत्तर-दक्षिण अक्ष पर व्यवस्थित हैं, जिसमें मंदिर जैसे चैत्य और चतुर्भुज विहार शामिल हैं। साइट पर स्टुको, पत्थर और धातु में बनी कला कार्य भी पाए गए हैं, जो बौद्ध थीम और आकृतियों को दर्शाते हैं।

विहार – ये आवासीय और शैक्षिक भवन हैं, जो एक आंगन के चारों ओर बने हैं। जिसमें एक मुख्य प्रवेश द्वार और आंगन के सामने एक मंदिर है। इनकी वास्तुकला गंधार कला की चतुष्कोणीय स्वतंत्र विहास से विकसित हुई, जो दक्षिण एशिया के अन्य मठवासी शहरों जैसे पहारपुर, विक्रमशिला, जगदाला और ओडांतपुरी से अपनाई गई है।

स्तूप और मंदिर – ये धार्मिक संरचानएं ध्यान और पूजा के लिए उपयोग की जाती थी, और कई स्तूप ईंट और प्लास्टर से बने थे।

कला कार्य – साइट पर स्टुको, पत्थर और धातु में बनी मूर्तियों और सजावटी तत्व पाए गए हैं, जो कला और शिल्प कौशल को दर्शाते हैं।

नालंदा की वास्तुकला ने भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में कई समान संस्थाओं पर प्रभाव डाला।

बिहार नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल भारत का 33वां विश्व धरोहर स्थल है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निम्नलिखित मानदंडों के तहत मान्यता दी गई है –

मानदंड (iv) यह योजना, वास्तुकला और कला के सिद्धांतों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो बाद में कई समान संस्थाओं द्वारा अपनाया गया।

मानदंड (vi) यह उच्च शिक्षा के केन्द्र के रूप में योग्यता आधरित दृष्टिकोण, और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के सबसे प्राचीन उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में महत्वपूण्र है।

बिहार नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल साइट के संपत्ति का क्षेत्र 23.00 हेक्टेयर है, जिसमें बफर जोन 57.88 हेक्टेयर है।

नालंदा महाविहार को 2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया।

नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल भारतीय उपमहाद्वीप की शैक्षिक और सांस्कृतिक विरासत का एक गौरवशाली प्रतीक है।

पश्चिम बंगाल के सभी विश्व विरासत (धरोहर) स्थल UNESCO World Heritage Sites in West Bengal

सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1987 (प्राकृतिक स्थल)

शांति निकेतन वर्ष 2023 (सांस्कृतिक स्थल)

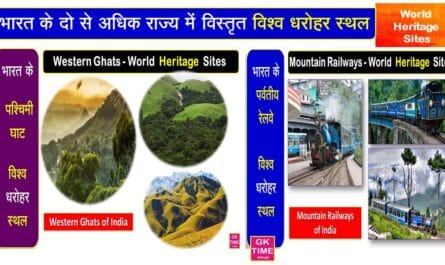

इंडियन माउंटेन रेलवे (भारत के पर्वतीय रेलवे) को संयुक्त रूप से विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है जिसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को वर्ष 1999 में तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी माउंटेन रेलवे को वर्ष 2005 में तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित शिमला-कालका रेलवे को वर्ष 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है।

सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान

सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पंश्चिम बंगाल,में स्थित है और 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का पहला विश्व धरोहर स्थल है।

सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा में फैला है।

यह रॉयल बंगाल टाइगर, खारे पानी के मगरमच्छ, और 260 से अधिक पक्षी प्रजातियों सहित विविध वन्यजीवों का घर है।

यह नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, और रामसर स्थल के रूप में कई संरक्षण दर्जे रखता है।

सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी के पास और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,330 वर्ग किलोमीटर है और यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, और मेघना नदियों के डेल्टा का हिस्सा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है।

1987 में, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी, जो इसके पारिस्थितिक प्रक्रियाओं और जैव विविधता संरक्षण के लिए उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य को दर्शाता है।

पार्क का परिदृश्य जटिल ज्वारीय नदियों, नहरों, और द्वीपों का नेटवर्क है, जिसमें मैंग्रोव वन प्रमुख हैं। ये मैंग्रोव डेल्टा की मिट्टी को स्थिर रखने, कटाव को रोकने, और कई प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पार्क का जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जिसमें उच्च आर्द्रता और मानसून सीजन (जून से सितंबर) के दौरान भारी बारिश होती है। ज्वार की सीमा काफी बड़ी है, जो पार्क की पारिस्थितिकी और इसके निवासियों के व्यवहार को प्रभावित करती है।

सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, भारत में एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक संपत्ति है, जो दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन का हिस्सा है।

यह रॉयल बंगाल टाइगर और अन्य दुर्लभ प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है, और इसके अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र ने इसे वैश्विक महत्व का बना दिया है।

पार्क दक्षिण-पूर्वी पश्चिम बंगाल में स्थित है, बंगाल की खाड़ी के पास और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,330 वर्ग किलोमीटर है, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, और मेघना नदियों के डेल्टा का हिस्सा है।

यह डेल्टा क्षेत्र भारत और बांग्लादेश दोनों में फैला है, और संयुक्त रूप से यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है।

यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 7.5 मीटर की ऊंचाई पर है, और इसमें 54 द्वीप शामिल हैं, जिनमें से कई ज्वारीय नदियों और नहरों से घिरे हैं।

सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को 1973 में सुंदरवन टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था, और 1977 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया।

4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, और 1987 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई।

1989 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया, और 2019 में इसे रामसर स्थल के रूप में भी मान्यता दी गई, जो इसके कई संरक्षण दर्जों को दर्शाता है।

पार्क का परिदृश्य जटिल ज्वारीय नदियों, नहरों, और द्वीपों का नेटवर्क है, जिसमें मैंग्रोव वन प्रमुख हैं। ये मैंग्रोव डेल्टा की मिट्टी को स्थिर रखने, कटाव को रोकने, और तूफान से तट को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पार्क में सात प्रमुख नदियाँ और कई छोटी जलमार्ग हैं, जो डेल्टा को खिलाते हैं, और ज्वार की सीमा 3 से 8 मीटर तक होती है, जो द्वीपों के आकार और पारिस्थितिकी को प्रभावित करती है।

वनस्पति और जैव विविधता

सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में 78 से अधिक मैंग्रोव प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो इस क्षेत्र को जैविक रूप से उत्पादक बनाती हैं। कुछ उल्लेखनीय प्रजातियाँ हैं

सुंदरी

गेवा

गोरान

हांताल

ये मैंग्रोव नमकीन और ज्वारीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हैं और एक विविध पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करते हैं।

पार्क विशेष रूप से रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी आबादी लगभग 400 के आसपास अनुमानित है, और ये टाइगर मैंग्रोव आवास के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हैं।

सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में संकटग्रस्त (लुप्तप्राय) प्रजातियाँ – हॉक्सबिल कछुआ, नदी टेरापिन, ओलिव रिडले कछुआ, खारे पानी का मगरमच्छ, रॉयल बंगाल टाइगर, गंगा नदी डॉल्फिन, भारतीय अजगर, मैंग्रोव हॉर्सशू केकड़ा शामिल हैं।

सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान एक नजर में

सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्र 1330.10 वर्ग किलोमीटर

सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया – 4 मई 1984

सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया – 1973 (सुंदरबन टाइगर रिजर्व का नोटिफिकेशन – 2007 में)

सुंदरबन को वन्यजीव अभ्यारण कब घोषित किया गया – 1977 में

सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया – 1987 में

यूनेस्को के मैन एंड बायोस्पीयर (मैन) प्रोग्राम के तहत बायोस्पीयर रिजर्व के रूप में कब मान्यता दिया गया – 2001 में

सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को रामसर स्थल की सूची में शामिल कब किया गया – 30 जनवरी 2019 में

वनस्पति – प्रजाति संख्या 78 से अधिक मैंग्रोव प्रजातियाँ, जिसमें सुंदरी, गेवा, गोरान, हांताल शामिल हैं।

विशेषता – नमकीन और ज्वारीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित, मिट्टी को स्थिर रखने में मदद।

जीव-जंतु

स्तनधारी – रॉयल बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, मछली खाने वाली बिल्ली, धब्बेदार हिरण।

पक्षी – 260 से अधिक प्रजातियाँ, जिसमें लुप्तप्राय नॉर्डमैन की हरेसहं और चम्मच-नाक वाली चिड़िया शामिल।

सरीसृप – खारे पानी का मगरमच्छ, भारतीय अजगर, मॉनिटर छिपकली।

अन्य – नदी का डॉल्फिन, ओलिव रिडले कछुआ, विभिन्न उभयचर और मछलियाँ।

सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत का 16वां विश्व धरोहर स्थल है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निम्नलिखित मानदंड के तहत मान्यता दी गई है –

मानदंड (ix) – सुंदरबन दुनिया में मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है और बाघों का निवास स्थान है। यह क्षेत्र लगातार ज्वार की क्रिया द्वारा परिवर्तित होने के साथ समुद्री जीवों के लिए एक आर्द्रभूमि नर्सरी और चक्रवातों के विरूद्ध एक बफर के रूप में भूमिका के रूप में मौजूद है।

मानदंड (x) जैव विविधता संरक्षण – सुंदरबन मैंग्रोव के लगभग 78 प्रजतियां के साथ दुनिया की सबसे समृद्व मैंग्रोव वन है। इसके साथ यहाँ बाघों की सबसे बड़ी आबादी और संकटग्रस्त गंगा नदी की डॉल्फिन जलीय स्तनधारी, सरीसृप, समुद्री कछुओं, प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के साइट के संपत्ति का क्षेत्र 1,33,010 हेक्टेयर है।

सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान एक अनूठा और अमूल्य पारिस्थितिक स्थल है, जो हिमालयी जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

शांति निकेतन

शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल के बिरभुम जिले में स्थित, 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

शांति निकेतन रबींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित एक शैक्षिक और सांस्कृतिक केंद्र है, जो कला, साहित्य और प्रकृति के एकीकरण के लिए जाना जाता है।

शांति निकेतन भारत का 41वां और पश्चिम बंगाल का तीसरा विश्व धरोहर स्थल है, जो टैगोर की दृष्टि और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से जुड़ा है।

यह एक जीवित विश्वविद्यालय परिसर है, जहां अभी भी टैगोर की शैक्षिक परंपराएं जारी हैं।

शांति निकेतन बिरभुम जिले के बोलपुर उपखंड में, कोलकाता से लगभग 152 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसे 1863 में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था, और बाद में उनके पुत्र रबींद्रनाथ टैगोर ने इसे एक शैक्षिक और कला केंद्र में विकसित किया।

वर्ष 1901 में टैगोर ने पाठा भवना नामक एक स्कूल स्थापित किया, जो 1921 में विश्व-भारती विश्वविद्यालय में विकसित हुआ, जो भारतीय और वैश्विक संस्कृतियों के अध्ययन का केंद्र बन गया।

शांति निकेतन आधुनिक भारतीय शिक्षा और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रबींद्रनाथ टैगोर की रचनात्मकता, कला और प्रकृति के साथ सीधे संपर्क पर आधारित शिक्षा प्रणाली का प्रतीक है। यह बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट और प्रारंभिक भारतीय आधुनिकता से जुड़ा है, और कई प्रसिद्ध कलाकारों और लेखकों जैसे नंदलाल बोस और रामकिंकर बैज ने यहां काम किया।

यह शिक्षा और सामुदायिक जीवन में एक प्रयोगात्मक बस्ती का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो एक समग्र कला कार्य माना जाता है।

यह रबींद्रनाथ टैगोर, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट और प्रारंभिक भारतीय आधुनिकता से जुड़ा है, जो विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यों से संबंधित है।

शांति निकेतन अभी भी एक कार्यशील विश्वविद्यालय परिसर है, जहां विश्व-भारती विश्वविद्यालय संचालित होता है।

शांति निकेतन, रबींद्रनाथ टैगोर की दृष्टि और विरासत का प्रतीक है, जो एक शैक्षिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था, जो कला, साहित्य और प्रकृति के एकीकरण पर आधारित है।

शांति निकेतन बोलपुर शहर के एक पड़ोस में, बिरभुम जिले के बोलपुर उपखंड में स्थित है, जो कोलकाता से लगभग 152 किलोमीटर उत्तर में है। यह क्षेत्र ग्रामीण पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, जो शांत और हरे-भरे परिदृश्य के लिए जाना जाता है। परिसर में विभिन्न इमारतें, बगीचे और खुले स्थान शामिल हैं, जो टैगोर की शैक्षिक दृष्टि को दर्शाते हैं।

शांति निकेतन की स्थापना 1863 में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी, जिन्होंने इस क्षेत्र में एक अतिथि गृह बनाया और इसे शांति निकेतन नाम दिया, जिसका अर्थ है शांति का निवास। यह क्षेत्र पहले भुबनदंगा के नाम से जाना जाता था, लेकिन देवेंद्रनाथ ने इसे ध्यान और शांति के लिए उपयुक्त पाया।

रबींद्रनाथ टैगोर, जो नोबेल पुरस्कार विजेता कवि और दार्शनिक थे, ने अपने पिता की दृष्टि को आगे बढ़ाया। 1901 में, उन्होंने पाठा भवना नामक एक स्कूल स्थापित किया, जो खुली हवा में कक्षाओं और प्रकृति के साथ सीधे संपर्क पर आधारित था। 1921 में, इस स्कूल को विश्व-भारती विश्वविद्यालय में विकसित किया गया, जो भारतीय और वैश्विक संस्कृतियों के अध्ययन का केंद्र बन गया।

विश्व-भारती को 1951 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया।

शांति निकेतन आधुनिक भारतीय शिक्षा और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टैगोर की शिक्षा प्रणाली रचनात्मकता, कला और प्रकृति के साथ सीधे संपर्क पर आधारित थी, जो पारंपरिक भारतीय परंपराओं और पश्चिमी विचारों का मिश्रण थी। यह स्थान कई कलाकारों, लेखकों और विचारकों का केंद्र रहा है, जिन्होंने आधुनिक भारतीय कला, साहित्य और संगीत के विकास में योगदान दिया।

प्रसिद्ध हस्तियां जैसे नंदलाल बोस, रामकिंकर बैज, और रवि शंकर ने यहां अध्ययन या शिक्षण किया। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट और प्रारंभिक भारतीय आधुनिकता के लिए यह एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जो भारतीय कला को पुनर्जीवित करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे प्रस्तुत करने में मदद की।

शांति निकेतन की वास्तुशिल्प शैली को पैन-एशियाई आधुनिकता के रूप में वर्णित किया गया है, जो प्राचीन, मध्यकालीन और लोक परंपराओं से प्रेरित है।

इमारतें प्रकृति के साथ सामंजस्य में डिज़ाइन की गई हैं, जिसमें ईंट, मिट्टी, कोयला टार, जीवित वृक्ष, बलुआ पत्थर, कांच, कास्ट आयरन, घास, लकड़ी, बांस, लेटराइट, प्रीकास्ट कंक्रीट और सुदृढ़ कंक्रीट जैसे सामग्री का उपयोग किया गया है।

यह शैली ब्रिटिश औपनिवेशिक और यूरोपीय आधुनिकता से भिन्न है और टैगोर की संस्कृतियों की एकता की मान्यता को दर्शाती है।

शांति निकेतन के प्रमुख विशेषताएँ

आश्रम -देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित प्रारंभिक बस्ती, जहां ध्यान और शांति का केंद्र था।

उत्तरायण- रबींद्रनाथ टैगोर का निवास, जिसमें कई इमारतें शामिल हैं, जैसे श्यामली, उदयान, और गुहा घर।

कला-भवना – कला कॉलेज, जो आधुनिक भारतीय कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

छत्तीम ताला – वह स्थान जहां टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी।

रबिंद्र भवना – टैगोर की जीवन और कार्य को समर्पित स्मारक।

विश्व-भारती परिसर – विभिन्न इमारतें, बगीचे और खुले स्थान, जो टैगोर की शैक्षिक दृष्टि को दर्शाते हैं।

इन क्षेत्रों में खुली हवा में कक्षाएं, बगीचे और मूर्तियां शामिल हैं, जो प्रकृति और कला के एकीकरण को दर्शाते हैं।

शांति निकेतन भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निम्नलिखित मानदंडों के तहत मान्यता दी गई है –

मानदंड (iv) -यह शिक्षा और सामुदायिक जीवन में एक प्रयोगात्मक बस्ती का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो एक समग्र कला कार्य माना जाता है। यह टैगोर की शैक्षिक दृष्टि का प्रतीक है, जहां कला और प्रकृति शिक्षा का हिस्सा हैं।

मानदंड (vi) – यह रबींद्रनाथ टैगोर, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट और प्रारंभिक भारतीय आधुनिकता से सीधे जुड़ा है, जो विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यों से संबंधित है।

शांति निकेतन साइट के संपत्ति का क्षेत्र 36 हेक्टेयर है, जिसमें बफर जोन 537.73 हेक्टेयर है।

वर्ष 2023 में, शांति निकेतन को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जो इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है।

शांति निकेतन पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है, जहां वे टैगोर की विरासत, कला और प्रकृति का अनुभव कर सकते हैं। यह क्षेत्र अपने सांस्कृतिक त्योहारों, जैसे बसंत उत्सव और पौष उत्सव, के लिए भी जाना जाता है, जो स्थानीय समुदायों और विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा मनाए जाते हैं।