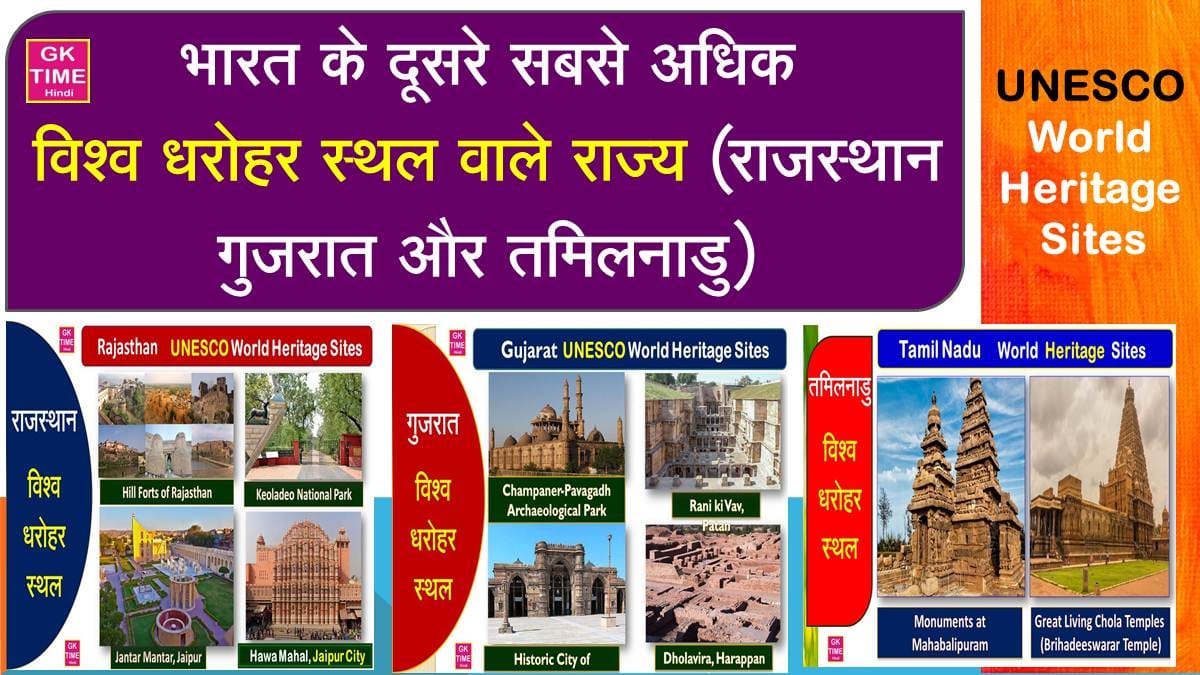

क्या आपको पता है भारत के किस राज्य में दूसरा सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थल हैं?

भारत में राजस्थान गुजरात और तमिलनाडु राज्य में दूसरा सबसे अधिक विश्व धरोहर (विरासत) स्थल हैें।

गुजरात में पश्चिम घाट (संयुक्त रूप से 06 राज्यों के भाग गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल) को शामिल करते हुए कुल 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं।

आईये जानते हैं राजस्थान गुजरात और तमिलनाडु में कौन-कौन से विश्व विरासत स्थल हैं, विस्तार से

राजस्थान के सभी विश्व विरासत (धरोहर) स्थल UNESCO World Heritage Sites in Rajasthan

- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान – भरतपुर (वर्ष 1985) (प्राकृतिक स्थल)

- जंतर मंतर – जयपुर (वर्ष 2010) (सांस्कृतिक स्थल)

- राजस्थान के 06 पहाड़ी किले (वर्ष 2013) (सांस्कृतिक स्थल)

(i) चित्तौड़ किला – चित्तौड़गढ़

(ii) कुंभलगढ़ किला – राजसमंद

(iii) रणथंभौर किला – सवाई माधोपुर

(iv) गागरोन किला – झालावाड़

(v) अमेर किला – जयपुर

(vi) जैसलमेर किला – जैसलमेर - जयपुर शहर – जयपुर (वर्ष 2019) (सांस्कृतिक स्थल)

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान Keoladeo National Park (Bharatpur Bird Sanctuary), जो पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था, राजस्थान के भरतपुर में स्थित है और यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसे 1985 में मान्यता दी गई थी।

यह राजस्थान का पहला विश्व धरोहर स्थल है।

यह पार्क अपनी असाधारण पक्षी विविधता के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से साइबेरिया और मध्य एशिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन निवास है, जिसमें दुर्लभ साइबेरियाई क्रेन भी शामिल है।

पार्क में 370 से अधिक पक्षी प्रजातियां और हिरण, नीलगाय, अजगर जैसे अन्य वन्यजीव पाए जाते हैं।

हाल ही में, राजस्थान सरकार ने पार्क के भीतर एक चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव रखा है, जो आर्द्रभूमि प्रजातियों को प्रदर्शित करने और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए है।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और यह प्रवासी जलपक्षियों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है। यह पार्क न केवल जैव विविधता का खजाना है, बल्कि स्थानीय समुदायों को बाढ़ से बचाने और पशुओं के लिए चारा प्रदान करने में भी मदद करता है।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दिल्ली से लगभग 184 किलोमीटर और आगरा से 56 किलोमीटर की दूरी पर है। यह 2,873 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है।

पार्क का एक तिहाई हिस्सा आर्द्रभूमि है, जो सूखे घास के मैदानों, वन क्षेत्रों, और मौसमी आर्द्रभूमियों का एक प्राकृतिक मोज़ेक प्रस्तुत करता है।

यह क्षेत्र विशेष रूप से शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र के पूर्वी किनारे पर स्थित है ।

पार्क का इतिहास 19वीं सदी के अंत में शुरू होता है, जब इसे भरतपुर राज्य के प्रशासक द्वारा बत्तख शिकार के लिए आरक्षित किया गया था।

वर्ष 1899 में, इसे एक शिकार आरक्षित क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया था, और यह महाराजाओं और ब्रिटिश शासकों के लिए एक खेल आरक्षित क्षेत्र था।

वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो (1936-1943) ने एक ही दिन में हजारों बत्तखों का शिकार किया था, जो इस क्षेत्र की समृद्धि को दर्शाता है।

वर्ष 1956 में, प्रसिद्ध पक्षीविज्ञानी सलीम अली के प्रयासों से इसे भरतपुर पक्षी विहार घोषित किया गया, और 1971 में इसे संरक्षित अभयारण्य घोषित किया गया। अंततः, 10 मार्च 1982 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियाँ – गैडवॉल, कॉमन टील, नॉब बिल्ड डक, लिटिल कॉर्मोरेंट, इंडियन शैग, एशियन ओपन बिल्ड स्टॉर्क, वुड सैंडपाइपर, ग्रेटर फ्लेमिंगो, ग्रेट व्हाइट पेलिकन और सारस क्रेन, बी-ईटर, बुलबुल, ओल्ड वर्ल्ड बैबलर, साइबेरियाई सारस का शीतकालीन क्षेत्र है।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में स्तनधारियाँ – नीलगाय, चीतल हिरण, सांभर, काला हिरण, भारतीय हॉग हिरण, सुनहरा सियार, भारतीय ग्रे नेवला, तेंदुआ, बंगाल लोमड़ी, रीसस मैकाक, और हनुमान लंगूल शामिल हैं।

पार्क में कम से कम 50 स्तनधारी प्रजातियां, 70 सरीसृप और उभयचर प्रजातियां, 20 मछली प्रजातियां, और 60 से अधिक तितली प्रजातियां पाई जाती हैं। वनस्पति की बात करें तो यहां लगभग 400 पौधे प्रजातियां हैं, जिसमें 96 आर्द्रभूमि प्रजातियां शामिल हैं। यह पार्क हिरण, नीलगाय, अजगर, और अन्य वन्यजीवों का भी घर है, जो इसकी पारिस्थितिक विविधता को दर्शाता है।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक नजर में

स्थान – भरतपुर, राजस्थान, भारत

क्षेत्रफल – 2,873 हेक्टेयर (28.7 वर्ग किलोमीटर)

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कब बना (स्थापित) – 10 मार्च 1982 को

यूनेस्को विश्व धरेाहर स्थल कब घोषित किया गया – 1985

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को रामसर स्थल के रूप में कब शामिल किया गया – 01 अक्टूबर 1981 को

पक्षी प्रजातियां – 370

स्तनधारी प्रजातियां – कम से कम 50

सरीसृप और उभयचर प्रजातियां – कम से कम 70

पौधे प्रजातियां – लगभग 400

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत की 8वीं विश्व धरोहर स्थल है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निम्नलिखित मानदंड के तहत मान्यता दी गई है –

मानदंड (x) केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी जल पक्षियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्दभूमि है। जिसमें 370 से अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई हैं। इसमें 5 गंभीर रूप से संकटग्रस्त, 2 संकटग्रस्त, और 6 संवेदनशील प्रजातियां शामिल हैं। यह साइबेरियाई क्रेन जैसे दुर्लभ प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन निवास है, जो मध्य एशियाई उड़ान पथ का हिस्सा हैं। पार्क में 115 प्रजनन पक्षी प्रजातियां हैं, जिसमें 15 जलपक्षी प्रजातियां शामिल हैं, जो अच्छे वर्षा वाले वर्षों में 20,000 से अधिक पक्षियों के घोंसले बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, जिससे यह एक भव्य बगुला-निवास बन जाता है।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के साइट के संपत्ति का क्षेत्र 2,873 हेक्टेयर है।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान न केवल एक पर्यटक आकर्षण है, बल्कि यह वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पर्यटकों और संरक्षणवादियों के लिए, यह पार्क एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है, जहां प्रकृति की सुंदरता और जैव विविधता का आनंद लिया जा सकता है।

जंतर मंतर, जयपुर

जयपुर के जंतर मंतर (Jaipur Jantar Mantar) स्थल को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2010 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दिया गया, जो इसके ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व को रेखांकित करता है।

जयपुर के जंतर मंतर का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह (जय सिंह द्वितीय) द्वारा 1728 से 1734 के मध्य खगोलीय गणनाओं और अवलोकनों के लिए बनवाया था।

महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय जयपुर के संस्थापक और एक विद्वान खगोलशास्त्री थे, जिन्होंने भारत के विभिन्न शहरों (जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, और वाराणसी) में 5 जंतर मंतर वेधशालाएं बनवाईं।

जंतर शब्द संस्कृत के यंत्र और मंतर शब्द मंत्रण से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गणना करने वाला उपकरण।

इनमें से जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ा और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित है।

यहाँ लगभग 20 मुख्य उपकरण हैं, जो खगोलीय पिंडों की स्थिति को खुले आंखों से देखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

जयपुर के जंतर मंतर वेधशाला लगभग 4.609 एकड़ (1.8652 हेक्टेयर) के क्षेत्र में फैली हुई है।

यह वेधशाला खगोल विज्ञान और प्राचीन भारतीय विज्ञान की गहरी समझ को दर्शाती है। यह स्थल अपने विशाल खगोलीय उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है, जो उस समय के उन्नत वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी कौशल को प्रदर्शित करते हैं।

जंतर मंतर के मुख्य खगोलीय उपकरण स्थानीय पत्थर और संगमरमर से निर्मित किए गए हैं। ये उपकरण खुली आंखों से खगोलीय अवलोकन के लिए डिज़ाइन किए गए थे और इनकी सटीकता और विशालता उस समय की इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक समझ का प्रमाण है।

इन उपकरणों का उपयोग सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों, और तारों की स्थिति, गति, और अन्य खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता था। ये न केवल वैज्ञानिक उपकरण हैं, बल्कि वास्तुकला और कला के उत्कृष्ट नमूने भी हैं।

जंदर मंतर के मुख्य उपकरण जो मेसनरी से बने हैं और नंगी आंखों से खगोलीय अवलोकन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। कुछ प्रमुख उपकरण और उनके कार्य इस प्रकार हैं –

सम्राट यंत्र – दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर का सूर्य घड़ी (धूपघड़ी) है, जो समय के दो सेकंड की सटीकता से माप सकता है, जिसे समय मापने के लिए उपयोग किया जाता है।

चक्र यंत्र – खगोलीय पिंडों के अपसरण और घंटे के कोण के वैश्विक समन्वय मापने के लिए।

जय प्रकाश यंत्र – खगोलीय पिंडों की स्थिति, ऊंचाई, दिशा, घंटे के कोण और अपसरण को मापने के लिए। बड़ा अवतल गोलार्ध, जिसमें वृत्ताकार स्लैब, पर्यवेक्षक अंदर खड़ा हो सकता है।

उन्नतांश यंत्र – खगोलीय पिंडों की ऊंचाई मापने के लिए, एक धातु की अंगूठी से बना है। चार खंडों में बंटी, बीच में छेद, अपसरण और ग्रहण से दूरी मापता है।

राशि वलय यंत्र – खगोलीय पिंडों की आकाशीय अक्षांश और देशांतर मापने के लिए।

राम यंत्र – सूर्य की ऊँचाई और दिगंश ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त।

दिगंश यंत्र – सूर्य की दिगंश को मापने तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के पूर्वानुमान के समय की गणना के लिए।

दिशा यंत्र – दिशा का पता ज्ञात करने के लिए।

नाड़ी वलय यंत्र – समय मापने के लिए, इसमें दो सूर्य घड़ियां हैं।

यंत्र राज यंत्र – एक बड़ा अस्त्रोलैब, समय और खगोलीय पिंडों की स्थिति मापने के लिए।

कपाली यंत्र – खगोलीय पिंडों के दिशा और विषुवत समन्वय में समन्वय मापना के लिए।

षष्ठांश यंत्र – सूर्य की ऊंचाई, अपसरण और व्यास मापने के लिए।

ये उपकरण खगोल विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनकी डिज़ाइन उपकरणों की विशालता और सटीकता, जैसे कि सम्राट यंत्र जो समय को 20 सेकंड की सटीकता से माप सकता है, प्राचीन भारतीय विज्ञान की गहरी समझ को दर्शाती है।

यूनेस्को ने इसे 2010 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी, जो इसके ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व को रेखांकित करता है। जिसके अनुसार यह प्राचीन खगोलीय, वैज्ञानिक और तकनीकी अवधारणाओं का उत्कृष्ट साक्ष्य, जो 15 शताब्दियों में पश्चिमी, मध्य पूर्वी, एशियाई और अफ्रीकी धर्मों में साझा थी तथा 18वीं सदी के मुगल काल के अंत में एक राजधानी में बने सबसे बड़े खगोलीय उपकरणों का व्यापक सेट।

विशालता और सौंदर्य सम्राट यंत्र की छाया की गति को देखकर समय का निर्धारण करना एक अनोखा अनुभव है।

कला और विज्ञान का संगम ये उपकरण न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि उनकी संरचना वास्तुकला की कला को भी दर्शाती है।

पांच वेधशालाओं में सबसे बड़ा जयपुर का जंतर मंतर अन्य चार वेधशालाओं की तुलना में सबसे बड़ा और सबसे संरक्षित है।

जंतर मंतर जयपुर भारत का 28वां विश्व धरोहर स्थल है जिसे यूनेस्को विष्व धरोहर स्थल के रूप में निम्नलिखित मानदंडों के तहत मान्यता दी गई है –

मानदंड (iii) जयपुर में जंतर मंतर ब्रम्हांड, समाज और मान्यताओं के अवलोकन प्राचीन खगोलशास्त्र और वास्तुकला की असाधारण गवाही देता है।

मानदंड (iv) यह प्राचीन खगोलीय अवलोकन के लिए डिजाइन किए गए उपकरणों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

जंतर मंतर जयपुर साइट के संपत्ति का क्षेत्र 1.865 हेक्टेयर है, जिसमें बफर जोन 14.666 हेक्टेयर है।

जंतर मंतर जयपुर एक अद्वितीय विश्व धरोहर स्थल है, जो अपनी खगोलीय वेधशाला और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया यह स्थल 18वीं शताब्दी के वैज्ञानिक ज्ञान, इंजीनियरिंग कौशल, और वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है।

राजस्थान के 06 पहाड़ी किले

राजस्थान में राजपूताना शैली के 06 पहाड़ी किले (Hill Forts of Rajasthan) जिन्हें समूहीकृत रूप में वर्ष 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है, जिनमें चित्तौड़गढ़ (चित्तौड़ किला), राजसमंद में (कुंभलगढ़ किला), सवाई माधोपुर (रणथंभौर किला), झालावाड़ (गागरोन किला), जयपुर (अमेर किला) और जैसलमेर (जैसलमेर किला) है।

ये किले राजपूत वास्तुकला की विशेषताओं जैसे जटिल नक्काशी, गुंबद और रंगीन चित्रों को प्रदर्शित करते हैं।

चित्तौड़गढ़ किला

चित्तौड़गढ़ किला (Chittorgarh Fort) जिसे चित्तौड़ किला भी कहा जाता है। यह किला अजमेर से 233 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

चित्तौड़गढ़ किला को 7वीं सदी में मोरी राजपूत शासक चित्रांगदा मोरी द्वारा बनाया गया था, यह किला मेवाड़ की राजधानी रहा।

चित्तौड़गढ़ किला राजपूत वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह किला लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है।

चित्तौड़गढ़ किला 700 एकड़ में फैला हुआ यह भारत का सबसे बड़ा किला है। यह 590 फीट ऊँची पहाड़ी पर स्थित है।

प्रवेश द्वार – किले के पश्चिम में कुल सात द्वार (पोल) है, जैसे पदन द्वार, भैंरों द्वार, हनुमान द्वार, गणेश द्वार, जोड़ला द्वार, लक्ष्मण द्वार और मुख्य द्वार राम द्वार, दुश्मनों से सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए।

महल और स्मारक – इस किले में 65 ऐतिहासिक संरचनाएँ है, जिनमें हिंदू और जैन मंदिर दोनों शमिल है। इसके अलावा जौहार की 03 घटनाएँ के साक्षी इस किले में राणा कुंभा महल, सबसे पुराना और महत्वपूर्ण, और पद्मिनी महल, रानी पद्मिनी से जुड़ा है तथा 20 बड़े जलाशय, 04 स्मारक मौजूद है।

विजय स्तंभ – विजय स्तंभ विजय का मीनार, 12 मंजिला, राणा कुंभा द्वारा 1440 में मालवा के महमूद खिलजी पर जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया था। 122 फीट ऊँचा।

कीर्ति स्तंभ – 22 मीटर ऊंचा, 12वीं सदी का जैन स्मारक। बाहर की तरफ जैन मूर्तियों से सुज्जित। पहले जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। 54 सीढ़ियों वाली सकरी सीढ़ी 06 मजिला स्तंभ के शीर्ष तक।

जलाशय – किले में गौमुख जलाशय, गाय के मुंह के आकार की वसंत से भरा।

कुंभलगढ़ किला

कुंभलगढ़ किला (कुंभल किला) Kumbhalgarh Fort राजसमंद जिले में उदयपुर से 84 किलोमीटर और राजसमंद शहर से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

यह मेवाड़ के शासकों के लिए शरणस्थल था। यह महाराणा प्रताप की जन्मस्थान है, जो राजपूत इतिहास में एक महान सैन्य नेता थे।

कुंभलगढ़ किला को 15वीं सदी में 1443 से 1458 के मध्य राणा कुंभा द्वारा निर्मित किया गया है। इसका नाम कुंभ राणा कुंभा से कुंभल और गढ़ यानि किला से कुंभलगढ़ पढ़ा है।

जंतर मंदर में लगभग 20 मुख्य उपकरण हैं, जो मेसनरी से बने हैं और नंगी आंखों से खगोलीय अवलोकन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे कि सम्राट यंत्र, जो 22.6 मीटर ऊंचा है और इसके सबसे बड़े चतुर्भुज की त्रिज्या 15.5 मीटर है।

कुंभलगढ़ किला की दीवार दुनिया की सबसे लंबी निरंतर दीवारों में से एक है। यह दीवार 36 किमी लंबी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है।

कुंभलगढ़ किले का मुख्य वास्तुकार मंडन थे। यह किला अरावली पहाड़ियों की पश्चिमी श्रृंखला पर 3600 फीट की ऊँचाई पर एक पहाड़ी पर बना है। जिसके दीवार 36 किलोमीटर की परिधि में फैली इसे भारत की सबसे लंबी दीवारों बनती है। इस किले में सात गेट, जैसे अरेट पोल और राम पोल, सुरक्षा के लिए मजबूत।

कुंभलगढ़ के आंतरिक संरचनाओं में बादल महल, बादलों के महल के रूप में जाना जाता है, जो सबसे ऊंचे बिंदु पर स्थित है और आसपास के मनोहारी दृश्य प्रदान करता है।

मंदिर – इस किले के भीतर 70 से अधिक मंदिर है। गणेश मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, गोलेरा मंदिर, जिसमें श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर सबसे प्रसिद्ध है, जो हिंदू और जैन वास्तुकला को दर्शाता है। इसके अलावा जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ मंदिर, पीतलशाह जैन मंदिर, वेदी मंदिर हैं।

रणथंभौर किला (सवाई माधोपुर)

रणथंभौर किला (Ranthambore Fort) सवाई माधोपुर में स्थित है। इसे किले को निर्माण यादव शासक महाराजा जयंत यादव ने 05वीं शताब्दी में कराया था इसे किले का विस्तार से निर्माण 10वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था।

रणथंभौर किला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है, जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है।

रणथंभौर किला राजस्थानी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी विशाल दीवारें और 07 प्रवेश द्वार (पोल) – गणेश पोल, अंधेरी पोल, नवलखा पोल, सूरज पोल, सतपोल, दिल्ली पोल और हाथी पोल।

रणथंभौर किला पहाड़ी पर 700 फीट की ऊँचाई पर बना है।

मंदिर की आतंरिक संरचनाएँ – रणथंभौर किले के अंदर गणेश (त्रिनेत्र गणेश) शिव और रामललाजी को समर्पित 03 मंदिरें है, जिनका निर्माण 12 से 13वीं शताब्दी में किया गया है। इसके अलावा 05वें जैन तीर्थंकर सुमतिनाथ और संभवनाथ का जैन मंदिर स्थित है।

रणथंभौर किला केवल ऐतिहासिक किला नहीं है, बल्कि यह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के जैव विविधता के साथ सह अस्तित्व में है, जो इसे एक अनूठा पर्यटन और विरासत स्थल बनाता है।

गागरोन किला (झालावाड़)

गागरोन किला (Gagron Fort) झालावाड़ जिले में जयपुर से 345 किलोमीटर और कोटा से 88 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी और पानी का किला है।

12वीं सदी में परमार साम्राज्य के शासक राजा बीजलदेव द्वारा निर्मित किया गया। 1423 में सुल्तान होशंग शाह ने इसे कब्जा किया, और अंतिम शासक अचल दास खिनची ने युद्ध में अपनी जान गंवाई।

गगरोन किला राजपूत और मुगल वास्तुकला शैली में निर्मित है। यह किला बिना किसी नींव के बना है, जो इसे भारत में अनूठा किला बनाता है। इसका आधार मुकुंदर पहाड़ियाँ से लिया गया है। इस किले की दीवारें तीन परकोटों वाली हैं, जो सामान्य दो की तुलना में अधिक मजबूत हैं।

गागरोन किला काली सिंध और आहू नदियों से तीन ओर से घिरा, इसे पानी का किला कहा जाता है। यह उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा किला है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है जिसके कारण से इसे जलदुर्ग (जल किला) के नाम से जाना जाता है।

स्थल – रंग महल, किशन पोल, मधुसूदन मंदिर, गणेश पोल, भैरवी पोल, सेलेखना, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, जनाना महल महत्वपूर्ण स्थल है।

आकर्षण – महल, मंदिर, सीढ़ी वाले कुएं, और भूमिगत मार्ग, जो युद्ध के समय बचाव के लिए उपयोग किए गए।

आमेर किला (जयपुर)

आमेर किला (अंबर किला) Amber Fort जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

1592 में राजा मान सिंह द्वारा बनाया गया, इसे बाद के शासकों जैसे जय सिंह प्रथम और सवाई जय सिंह द्वितीय ने विस्तार दिया।

यह राजपूत और मुगल वास्तुकला का मिश्रण दर्शाता है।

आमेर किला लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना है। यह 04 मुख्य खंड़ों में बंटा है जिसमें 04 आंगन है जो विभिन्न द्वार सूरज पोल और चंद पोल बने हैं।

झील – माओटा झील के ऊपर स्थित, जो किले को और सुंदर बनाता है।

किले के आंतरिक संरचनाएँ – जय मंदिर दीवान-ए-आम (सार्वजनिक दर्शक कक्ष), दीवान-ए-खास (निजी दर्शक कक्ष), शीश महल (दर्पण महल, दर्पणों से सजाया गया)।

जैसलमेर किला

जैसलमेर किला (Jaisalmer Fort ) राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है जिसे भाटी राजपूत शासक रावल जैसल द्वारा 1156 ई. बनवाया गया था, जिनके नाम पर इसका नाम पड़ा।

यह किला प्राचीन रेशम मार्ग पर एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के चौराहे पर स्थित था और विभिन्न आक्रमणों का गवाह रहा।

जैसलमेर किला यह आज भी जीवित किला है, जहाँ लगभग 4000 लोग रहते हैं।

जैसलमेर किला पीले बलुआ पत्थर से बना। सूर्य के ढलने के साथ सुनहरे रंग में दिखाई देने के कारण इसे सोने का किला (स्वर्ण दुर्ग, सोनार किला, गोल्डन फोर्ट) कहा जाता है।

जैसलमेर किला 1500 फीट लंबा और 750 फीट चौड़ा है त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है। जिसमें 30 फीट ऊँची दीवारें और 99 बुर्ज हैं, जिनमें से 92 का निर्माण 1633-1647 के मध्य किया गया था। इसके 04 गेट (पोल) है गणेश पोल, अक्षय पोल, सूरज पोल और हवा पोल।

इसकी वास्तुकला राजपूत और इस्लामी शैली का मिश्रण है।

जैसलमेर किले के अंदर राज महल (रॉयल पैलेस), जैन मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर और जटिल डिज़ाइन वाली हवेलियां, जो राजपूताना वास्तुकला की विशेषता हैं।

राजस्थान के 06 पहाड़ी किले भारत का 30वां विश्व धरोहर स्थल है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निम्नलिखित मानदंडों के तहत मान्यता दी गई है –

मानदंड (ii) – ये किले राजपूत शैली की योजना, कला और वास्तुकला में मानव मूल्यों के महत्वपूर्ण आदान-प्रदान को दर्शाते हैं, जो विभिन्न भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में फैले हैं और बाद में मराठा वास्तुकला जैसे बाद की क्षेत्रीय शैलियों को कुछ हद तक प्रभावित किया।

मानदंड (iii) – ये 06 विशाल पहाड़ी किले राजपूत वीरता, साहस, सामंती व्यवस्था और सांस्कृतिक परंपराओं की वास्तुशिल्प अभिव्यक्ति हैं, जो कई शताब्दियों तक राजस्थान में धर्म, कला और साहित्य के संरक्षण को दर्शाते हैं।

राजस्थान के 06 पहाड़ी किलों के साइट के संपत्ति का क्षेत्र 736 हेक्टेयर है, जिसमें बफर जोन 3,460 हेक्टेयर है।

ये सभी 06 किले राजस्थान की समृद्ध विरासत और राजपूताना शैली की वास्तुकला के शानदार उदाहरण है। इनकी भव्यता, इतिहास और सांस्कृतिक महत्व ने इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में स्थान दिलाया है। प्रत्येक किले की अपनी अनोखी विशेषताएं और कहानियां हैं, जो राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए आवश्यक हैं।

जयपुर शहर विश्व धरोहर स्थल

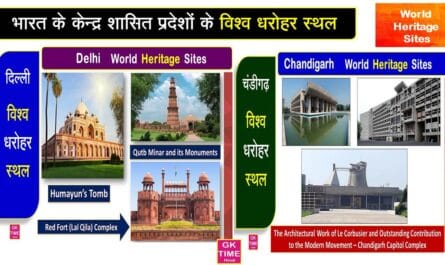

जयपुर शहर (The City of Jaipur), राजस्थान में स्थित, एक विश्व धरोहर स्थल है, जिसे यूनेस्को ने 2019 में मान्यता दी थी।

जयपुर शहर, अहमदाबाद के बाद भारत का दूसरा शहर है जिसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है।

इसे अपनी अनूठी शहरी योजना और वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जो हिंदू, मुगल और पश्चिमी शैलियों का मिश्रण है।

इसका निर्माण 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा किया गया था और चार साल में पूरा हुआ।

प्रमुख आकर्षणों में गोविंद देव मंदिर, सिटी पैलेस, जंतर मंतर और हवा महल शामिल हैं, जहां जंतर मंतर भी एक अलग विश्व धरोहर स्थल है।

यह ऐतिहासिक शिल्प और उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें से 36 में से 11 अभी भी जीवित हैं।

जयपुर को 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने एक वाणिज्यिक राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इसकी ग्रिड योजना वेदिक वास्तुकला से प्रेरित थी, जिसमें चौकरी (शहरी क्षेत्र) और चौपार (सार्वजनिक चौक) जैसे तत्व शामिल हैं, जो समान मुखौटों के साथ डिज़ाइन किए गए थे।

जयपुर शहर, जिसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी है और इसे 2019 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी।

जयपुर में कई ऐतिहासिक स्मारक और महल हैं जो इसकी समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। कुछ प्रमुख आकर्षण निम्नलिखित हैं

हवा महल – यह पांच मंजिला महल अपनी 953 छोटी खिड़कियों (झरोखों) के साथ एक शहद की छत्ते जैसी संरचना के लिए प्रसिद्ध है, जो हवा को अंदर आने की अनुमति देती हैं। यह महल 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था।

जंतर मंतर – एक खगोलीय वेधशाला, जो 2010 में स्वतंत्र रूप से विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। इस वेधशाला को महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। यहाँ 19 खगोलीय यंत्र हैं, जो समय, सूर्य की स्थिति, और ग्रहों की गति को मापने के लिए विशाल पत्थर के उपकरण शामिल हैं।

सिटी पैलेस – यह महाराजा का निवास स्थान था और अब एक संग्रहालय है, जिसमें शाही परिवार के वस्त्र, हथियार, और कलाकृतियाँ प्रदर्शित हैं। यह पैलेस राजस्थानी और मुगल वास्तुकला का मिश्रण है।

आमेर किला – जयपुर के पास स्थित यह किला राजपूत और मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ का शीश महल (दर्पण महल) विशेष रूप से प्रसिद्ध है।

गोविंद देव मंदिर – भगवान कृष्ण को समर्पित, यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जो शहर की आध्यात्मिक विरासत को दर्शाता है।

जल महल – यह महल मान सागर झील के बीच में स्थित है और अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है।

जयपुर शहर, राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी राज्य में स्थित, एक महत्वपूर्ण विश्व धरोहर स्थल है, जिसे यूनेस्को ने 2019 में मान्यता दी थी। यह अपनी अनूठी शहरी योजना, वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, जो इसे भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नक्शे पर एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और स्थापना

जयपुर की स्थापना 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी, जो इसे एक वाणिज्यिक राजधानी के रूप में विकसित करना चाहते थे। इसकी ग्रिड योजना वेदिक वास्तुकला से प्रेरित थी, जो हिंदू, मुगल और पश्चिमी विचारों का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करती है। निर्माण कार्य केवल चार वर्षों में, 1727 से 1731 के बीच पूरा हुआ, जो उस समय की प्रशासनिक दक्षता को दर्शाता है। यह योजना शहर को व्यवस्थित और कार्यात्मक बनाने के लिए डिज़ाइन की गई थी, जिसमें चौकरी (शहरी क्षेत्र) और चौपार (सार्वजनिक चौक) जैसे तत्व शामिल थे, जो समान मुखौटों के साथ डिज़ाइन किए गए थे।

जयपुर की शहरी योजना इसके विश्व धरोहर दर्जे का एक मुख्य आधार है। यह ग्रिड-आयरन संरचना, जो 18वीं सदी की है, अपने आप में एक मॉडल है, जिसने 19वीं सदी के राजस्थान और भारत के अन्य शहरों के लिए प्रेरणा दी।

जयपुर शहर की विशेषताओं में शामिल हैं –

- सतत कॉलोनेड व्यवसाय सड़कों के साथ लगातार मेहराब, जो सौंदर्य और कार्यक्षमता दोनों को बढ़ाते हैं।

- चौपार और चौकरी बड़े सार्वजनिक चौक और शहर के क्षेत्र, जो सामुदायिक गतिविधियों के लिए डिज़ाइन किए गए थे।

- समान मुखौटे इमारतों की एकरूपता, जो शहर की समरूपता और व्यवस्थितता को दर्शाती है।

- यह योजना न केवल कार्यात्मक थी, बल्कि सांस्कृतिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी डिज़ाइन की गई थी, जो इसे एक जीवित विरासत बनाती है।

- ये स्मारक न केवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, बल्कि शहर की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विरासत को भी दर्शाते हैं।

जयपुर अपनी पारंपरिक शिल्प और उद्योगों के लिए भी प्रसिद्ध है। मूल रूप से 36 उद्योग स्थापित किए गए थे, जिनमें से 11 अभी भी जीवित हैं। ये शिल्प, जैसे रत्न और आभूषण, ब्लॉक प्रिंटिंग, और हैंडलूम, शहर की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जीवित विरासत शहर को एक गतिशील सांस्कृतिक केंद्र बनाती है, जो अपने ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखते हुए आधुनिक समय में भी प्रासंगिक है।

जयपुर की अखंडता 18वीं सदी की मूल योजना, शहर की दीवारें, 9 दरवाजे, 11 बाजार के मुखौटे, हवेलियां और मंदिरों को शामिल करती है। हालांकि, चुनौतियां भी हैं, जैसे अनधिकृत निर्माण और खुले स्थानों में पार्किंग की समस्या, जो शहर की मूल संरचना को प्रभावित कर सकती हैं। प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए, हाल के संरक्षण प्रयासों में पारंपरिक सामग्री, जैसे चूना और पत्थर, का उपयोग किया गया है, विशेष रूप से बाजारों के संरक्षण में।

जयपुर शहर नियोजन और वास्तुकला में एक अनुकरणीय विकास है। यह प्राचीन हिंदू, मुगल और समकालीन पश्चिमी विचारों के आदान-प्रदान को दर्शाता है जिसके फलस्वरूप शहर का अनुकूलित प्रतिकृति तैयार की गई है।

जयपुर शहर अपने व्यवस्थित ग्रिड-आयरन संरचना, स्मारकीय शहरी रूप, सड़कें, इमारतों, महलों, हवेलियों, मंदिरों, और उद्यानों के लिए निर्धारित स्थल पर होना जयपुर की नगर नियोजन का अनूठा उदाहरण है।

जयपुर शहर के ऐतिहासिक चट्टी कारखाने तथा रत्न, लाख के आभूषण, पत्थर की मूर्तियों, लघु चित्रकारी शिल्प जिनमें से प्रत्येक के लिए एक निर्दिष्ट सड़क और बाजार का होना तथा जयपुर शहर का ऐतिहासिक शिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया है।

जयपुर की शहरी योजना इसकी सबसे विशिष्ट विशेषता है। यह शहर नौ खंडों में विभाजित है, जो एक ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित हैं। यह योजना शिल्प पौराणिक ग्रंथों और वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है। शहर के केंद्र में स्थित सिटी पैलेस और जंतर मंतर जैसे स्मारक इसकी वैज्ञानिक और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं।

जयपुर की वास्तुकला में राजपूत, मुगल, और यूरोपीय शैलियों का मिश्रण देखा जा सकता है। शहर की इमारतें गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी हैं, जिसके कारण इसे गुलाबी शहर कहा जाता है। यह रंग 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए अपनाया गया था और तब से यह शहर की पहचान बन गया है।

जयपुर की वास्तुकला में राजपूत, मुगल और यूरोपीय शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है।

जयपुर की संस्कृति बहुत जीवंत और समृद्ध है। यहाँ के त्योहार जैसे गणगौर, तीज और जयपुर साहित्य महोत्सव विश्व प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा, जयपुर के हस्तशिल्प जैसे ब्लू पॉटरी, ज्वेलरी और टेक्सटाइल भी इसकी कला को दर्शाते हैं।

जयपुर शहर भारत का 38वां विश्व धरोहर स्थल है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निम्नलिखित मानदंडों के तहत मान्यता दी गई है –

मानदंड (ii) जयपुर शहर नियोजन और वास्तुकला में एक अनुकरणीय विकास है जो पश्चिमी भारत के अन्य हिस्सों के शहरों के लिए एक मॉडल बना।

मानदंड (iv) जयपुर अपने व्यवस्थित, ग्रिड जैसी संरचना, समकोण पर एक दूसरे को काटती चौड़ी सड़कें, इमारतों, महलों, हवेलियों, मंदिरों और उद्यानों के लिए वास्तुकला और शिल्प कौशल के कार्यों के लिए जीवंत विरासत है।

मानदंड (vi) ऐतिहासिक रूप से चट्टी कारखाने, रत्न, लाख के आभूषण, पत्थर की मूर्तियों, लघु चित्रकारी जैसे शिल्पों के लिए एक निर्दिष्ट सड़क, और बाजार था जो आज भी मौजूद हैं। यहाँ की कलाएं जयपुर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया।

जयपुर शहर साइट के संपत्ति का क्षेत्र 710 हेक्टेयर है, जिसमें बफर जोन 2205 हेक्टेयर है।

जयपुर शहर का विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिलना इसकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, और वास्तुशिल्पीय महत्व को दर्शाता है। यह शहर न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण विरासत है।

जयपुर की अनूठी शहरी योजना, समृद्ध इतिहास, और जीवंत संस्कृति इसे एक अद्वितीय स्थल बनाती है।

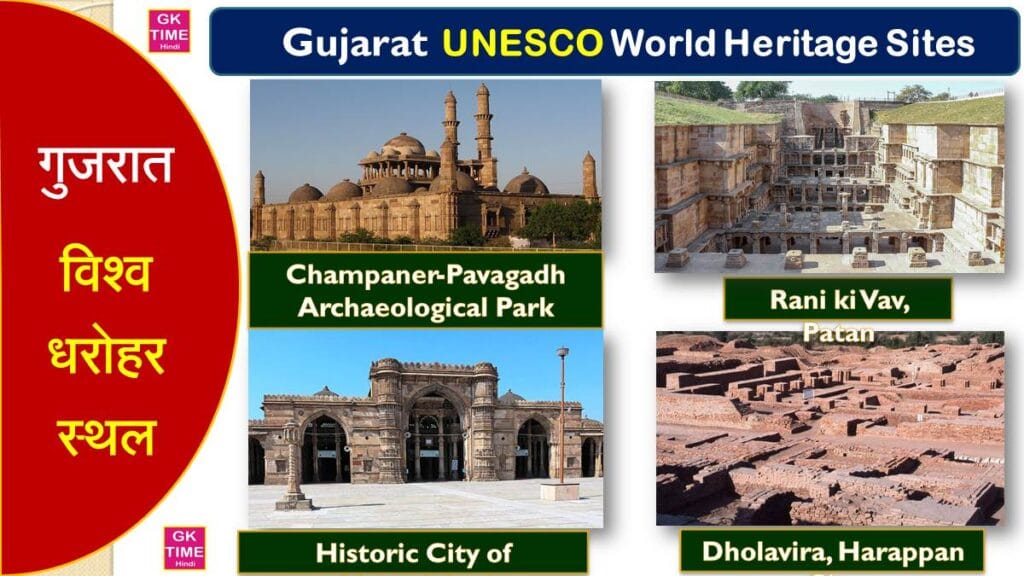

गुजरात के सभी विश्व विरासत (धरोहर) स्थल UNESCO world heritage sites in Gujarat

- चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क वर्ष 2004 (सांस्कृतिक स्थल)

- रानी की वाव (रानी की बावड़ी) वर्ष 2014 (सांस्कृतिक स्थल)

- ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद वर्ष 2017 (सांस्कृतिक स्थल)

- धोलावीरा एक हड़प्पा शहर वर्ष 2021 (सांस्कृतिक स्थल)

पश्चिमी घाट वर्ष 2012 (प्राकृतिक स्थल) 06 राज्यों में (संयुक्त रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल)

चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क

चंपानेर-पावागढ़ पुरातात्विक पार्क (Champaner-Pavagadh Archaeological Park) पंचमहल जिले में स्थित है, जो बड़ौदा से 50 किलोमीटर और गोधरा से 68 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

यह पार्क चंपानेर के ऐतिहासिक शहर और पास की पावागढ़ पहाड़ी को समेटे हुए है, जो 800 मीटर की ऊंचाई पर उठती है और आसपास के मैदानी क्षेत्र में एक विशिष्ट भूवैज्ञानिक गठन है।

चंपानेर-पावागढ़ पुरातात्विक पार्क 6950 एकड़ के साथ 3280 एकड़ बफर जोन के साथ विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 12 अलग-अलग क्षेत्र शामिल हैं, जो प्रागैतिहासिक से लेकर मध्यकालीन काल तक के बस्तियों और भवन परिसरों को समेटे हुए हैं।

यह भारत का एकमात्र अपरिवर्तित इस्लामी प्री-मुगल शहर है, जो हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण दर्शाता है।

पार्क का इतिहास 8वीं सदी से शुरू होता है, जब इसे चावड़ा वंश के वनराज चावड़ा ने स्थापित किया था और अपने मित्र और सेनापति चंपा के नाम पर इसका नाम रखा गया। बाद में, इसे राजपूतों और गुजरात के सुल्तानों, विशेष रूप से 16वीं सदी में महमूद बेगड़ा द्वारा शासित किया गया।

चावड़ा ने स्थापित किया था और अपने मित्र और सेनापति चंपा के नाम पर इसका नाम रखा गया। बाद में, इसे खीची चौहान राजपूतों द्वारा 13वीं सदी में जीता गया, जिन्होंने पावागढ़ पहाड़ी पर अपनी पहली बस्ती और पहाड़ी के नीचे पठार के साथ किलेबंदी दीवारें बनाईं।

16वीं सदी में, महमूद बेगड़ा ने इसे जीत लिया और इसे मुहम्मदाबाद नाम दिया। उन्होंने चंपानेर को गुजरात की राजधानी बनाया और कई विकास परियोजनाओं, जैसे मस्जिदें, किलों, और जल संरक्षण संरचनाएं, को प्रायोजित किया। 1536 में, हुमायूं ने गुजरात राज्य को हराया, जिसके बाद शहर धीरे-धीरे वीरान हो गया। ब्रिटिश काल में, इसे फिर से बसाने के प्रयास किए गए, लेकिन यह सफल नहीं हुए।

महमूद बेगड़ा ने चंपानेर को गुजरात की राजधानी बनाया और इसे मुहम्मदाबाद नाम दिया। इस दौरान कई स्मारक और संरचनाएं बनाई गईं, जो हिंदू और इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण दर्शाती हैं।

चंपानेर-पावागढ़ पुरातात्विक पार्क गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है और इसे 2004 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

यह पार्क प्रागैतिहासिक (चालकोलिथिक) स्थलों, 14वीं सदी की हिंदू राजधानी की पहाड़ी किलेबंदी, और 16वीं सदी की गुजरात की राजधानी के अवशेषों को समेटे हुए है।

यह भारत का एकमात्र अपरिवर्तित इस्लामी प्री-मुगल शहर है, जो हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण दर्शाता है।

पावागढ़ पहाड़ी पर कालिकामाता मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थस्थल है, जो साल भर तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है।

प्रमुख विशेषताएं और स्मारक

पार्क में 114 स्मारक हैं, जो विभिन्न प्रकार की संरचनाओं को शामिल करते हैं, जैसे मस्जिदें, मंदिर, कब्रें, कुएं, दीवारें, और छतें। इनमें से केवल 39 का रखरखाव पुरातत्व सर्वेक्षण ऑफ इंडिया (ASI) द्वारा किया जाता है।

प्रमुख स्मारक निम्नलिखित हैं –

कालिका माता मंदिर – पावागढ़ पहाड़ी की चोटी पर, हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए महत्वपूर्ण तथा यह एक शक्तिपीठ है। इस मंदिर में केन्द्रीय छवि कालिका माता की और दांई ओर काली और बांई ओर बहुचरा माता की छवियाँ है। नवरात्रि के दौरान हजारों तीर्थयात्री आते हैं।

पावागढ़ पहाड़ी पर सबसे पुराना मंदिर 10वीं-11वीं शताब्दी का लकुलीश को समर्पित मंदिर है।

जैन मंदिर पावागढ़ – पावागढ़ में तीन समूहों में जैन मंदिर स्थित है पहला नक्कारखाना गेट के पास भवनदेरी मंदिर (नवलक्का मंदिर) दूसरा तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ और चन्द्रप्रभा और तीसरा दूधिया तालाब के पास पार्श्व मंदिर के पास। ये मंदिर 14वीं-15वीं शताब्दी में निर्मित किया गया है।

जामा मस्जिद (जामी मस्जिद) महमूद बेगड़ा द्वारा बनाई गई, हिंदू और इस्लामी वास्तुकला का सुंदर मिश्रण। यह मस्जिद एक ऊँचे चबूतरे पर बनी है जिसमें केन्द्रीय गुंबद है, 98 फीट की ऊँची 02 मीनारें, 172 खंभे, 07 मेहराब और पत्थर की जालियाँ लगी हुई नक्काशीदार प्रवेश द्वार है।

अन्य मजिस्जों में केवड़ा मस्जिद – एकल गुंबद वाली मस्जिद, पंच महुदा का मस्जिद – पांच गुंबद वाली मस्जिद, शहरका मस्जिद – शहरा का मस्जिद, नगीना मस्जिद – रत्न मस्जिद है।

पावागढ़ पहाड़ी पर और चंपानेर शहर में, सैन्य वास्तुकला का उदाहरण। रक्षा संरचनाओं का ऐतिहासिक महत्व। जल संरक्षण संरचनाएं सीढ़ीदार कुएं और टैंक, जैसे हेलिकल स्टेपवेल। प्राचीन जल प्रबंधन प्रणाली का प्रदर्शन। कब्रें और मकबरे मस्जिदों से जुड़े, मध्यकालीन कब्रगाह वास्तुकला। आवासीय परिसर घरों और अन्य संरचनाओं के अवशेष, दैनिक जीवन की झलक मिलती है। सामाजिक इतिहास तथा चालकोलिथिक स्थल प्रागैतिहासिक मानव बस्तियों के साक्ष्य, पत्थर युग से संबंधित साक्ष्य मौजूद है।

पार्क में 12 अलग-अलग क्षेत्र हैं, जो प्रागैतिहासिक से लेकर मध्यकालीन काल तक के बस्तियों और भवन परिसरों को शामिल करते हैं। पावागढ़ पहाड़ी पर तीर्थयात्रियों का मार्ग (पाथा) भी महत्वपूर्ण है, जो सजावटी और आवश्यक संरचनाओं से सुसज्जित है।

यह भारत का एकमात्र अपरिवर्तित इस्लामी प्री-मुगल शहर है, जो हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण दर्शाता है। यह प्रागैतिहासिक स्थलों, 14वीं सदी की हिंदू राजधानी की पहाड़ी किलेबंदी, और 16वीं सदी की गुजरात की राजधानी के अवशेषों को समेटे हुए है।

यह है कि पार्क में कई स्मारक, जैसे जामा मस्जिद, अब पूजा के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं, फिर भी वे अपनी वास्तुशिल्प सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

पार्क में जल संरक्षण संरचनाएं, जैसे सौ तालाबों की पहाड़ी (पावागढ़ पहाड़ी) और चंपानेर को हजार कुओं का शहर कहा जाता है, प्राचीन जल प्रबंधन प्रणालियों का उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

चंपानेर-पावागढ़ पुरातत्व पार्क भारत का 25वां विश्व धरोहर स्थल है। चंपानेर-पावागढ़ को 2004 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। जिसे यूनेस्को विष्व धरोहर स्थल के रूप में निम्नलिखित मानदंडों के तहत मान्यता दी गई है –

मानदंड (iii) चंपानेर-पावागढ़ पुरातत्व पार्क यह वास्तुशिल्प और तकनीकी संरचनाओं का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो मानव इतिहास के एक महत्वपूर्ण चरण को दर्शाता है।

मानदंड (iv) चंपानेर-पावागढ़ पुरातत्व पार्क की संरचनाएं हिंदू मुस्लिम वास्तुकला का एक आदर्श मिश्रण प्रस्तुत करती है, जो भारत के बाद के वास्तुकला के लिए एक मॉडल बन गई।

मानदंड (v) चंपानेर-पावागढ़ पुरातत्व पार्क बहुत कम समय तक रहने वाली राजधानी तथा पारंपरिक मानव बस्ती का प्रतिनिधित्व, जो परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील है।

मानदंड (vi) यह हिंदू आस्थाओं के लिए पूजा और तीर्थयात्रा का स्थान है। यह घटनाओं, विश्वासों, और सांस्कृतिक परंपराओं से सीधे जुड़ा है, विशेष रूप से कालिकामाता मंदिर से संबंधित जीवित परंपराओं के साथ।

चंपानेर-पावागढ़ पुरातत्व पार्क साइट के संपत्ति का क्षेत्र 1328.89 हेक्टेयर है, जिसमें बफर जोन 2911.74 हेक्टेयर है।

चंपानेर-पावागढ़ पुरातात्विक पार्क एक समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो प्रागैतिहासिक से लेकर मध्यकालीन काल तक की मानव गतिविधियों को दर्शाता है। इसके हिंदू और इस्लामी प्रभावों का अद्भूत मिश्रण, प्राकृतिक सुंदरता और जीवित सांस्कृतिक प्रथाओं के साथ इसके अद्वितीय स्मारक और जीवित परंपराएं इसे एक महत्वपूर्ण विश्व धरोहर स्थल बनाती हैं।

रानी की वाव (रानी की बावड़ी)

रानी की वाव (Rani-ki-Vav (The Queen’s Stepwell)) सरस्वती नदी के किनारे पाटण, गुजरात में स्थित है।

इसका निर्माण 11वीं सदी में चालुक्य राजवंश की रानी उदयामति ने अपने पति, राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में बनवाया था।

रानी की वाव गुजरात के पाटण में एक प्रसिद्ध सीढ़ीदार कुआँ है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।

यह मारु-गुर्जर शैली में बना एक उल्टा मंदिर है, जिसमें 7 स्तर और 500 से अधिक मुख्य मूर्तियाँ हैं।

यह जल संरक्षण और कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं और दैनिक जीवन को दर्शाता है।

रानी की वाव लंबे समय तक मिट्टी के नीचे दबा हुआ रहा, और 1890 के दशक में पुरातत्वविद् हेनरी कूसेंस और जेम्स बर्गेस ने इसे देखा, जब यह पूरी तरह से मिट्टी में दबा था और केवल शाफ्ट और कुछ खंभे दिखाई दे रहे थे।

1940 के दशक में इसे फिर से खोजा गया और 1980 के दशक में पुरातत्व सर्वेक्षण ऑफ इंडिया (एएसआई) द्वारा बहाल किया गया। इसकी यूनेस्को सूची में शामिल होने से पहले, यह कई वर्षों तक उपेक्षित रहा, लेकिन अब यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है।

रानी की वाव मरु-गुर्जर वास्तुशैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो जटिल नक्काशी और मूर्तिकला कार्य के लिए प्रसिद्ध है। इसे एक उल्टे मंदिर के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो पानी की पवित्रता को उजागर करता है।

इसमें 7 स्तर हैं, प्रत्येक पर मूर्तिकला पैनल हैं जो हिंदू पौराणिक कथाओं, साहित्य और दैनिक जीवन को चित्रित करते हैं। इसमें 500 से अधिक मुख्य मूर्तियाँ और 1,000 से अधिक छोटी मूर्तियाँ हैं।

रानी की वाव 65 मीटर (213 फीट) लंबी, 20 मीटर (66 फीट) चौड़ी और 28 मीटर (92 फीट) गहरी है। इसका प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है।

संरचना में एक सीढ़ीदार गलियारा, चार मंडप (पश्चिम की ओर बढ़ते हुए मंजिलों में), एक टैंक और एक कुआँ शामिल है, जो एक सुरंग शाफ्ट के रूप में बनाया गया है। चौथा स्तर सबसे गहरा और एक आयताकार टैंक तक जाता है, जो 9.5 मीटर गुणा 9.4 मीटर है और 23 मीटर गहरा है। पश्चिमी छोर पर कुआँ है, जिसका शाफ्ट 10 मीटर व्यास और 30 मीटर गहरा है। यह डिज़ाइन न केवल कार्यात्मक था, बल्कि कला और वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना भी है।

मूर्तिकला पैनल हिंदू देवी-देवताओं, पौराणिक कथाओं और दैनिक जीवन की छवियों को दर्शाते हैं, जो उस समय की धार्मिक और सामाजिक जीवनशैली को दर्शाते हैं। विशेष रूप से, विष्णु-अवतार थीम वाली मूर्तियाँ प्रमुख हैं, जो इसकी सांस्कृतिक गहराई को दर्शाती हैं। यह कला का एक ऐसा नमूना है जो विमलवासाही मंदिर, माउंट आबू और मोढेरा के सूर्य मंदिर के समान है।

जुलाई 2018 में भारत के 100 रूपए वाले नोट के पीछे की तरफ रानी की वाव अंकित किया गया है।

इसकी अखंडता और प्रामाणिकता उच्च स्तर की है, हालांकि 13वीं सदी के भू-तकनीकी परिवर्तनों के कारण यह अब जल कुआँ के रूप में कार्य नहीं करता। फिर भी, इसकी मूर्तियाँ और संरचना अच्छी तरह से संरक्षित हैं, और कुछ स्थानों पर स्थिरता के लिए पुनर्निर्माण किया गया है, जो चिकनी, अननकाशी सतहों से पहचाना जा सकता है।

वर्ष 2016 में, रानी की वाव को भारत के सबसे स्वच्छ प्रतीकात्मक स्थान का खिताब मिला, जो इंडियन सैनिटेशन कॉन्फ्रेंस (INDOSAN) 2016 में नई दिल्ली में प्रदान किया गया था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह इसकी अच्छी रखरखाव और प्रबंधन को दर्शाता है।

रानी का वाव एक नजर में

स्थान -सरस्वती नदी के किनारे, पाटण, गुजरात, भारत

प्रारंभिक उद्देश्य – 11वीं सदी में एक राजा की स्मृति में बनाया गया

प्रकार – भूमिगत सीढ़ीदार कुआँ, जल संसाधन और भंडारण प्रणाली, उल्टे मंदिर के रूप में डिज़ाइन किया गया

वास्तुशैली – मारु-गुर्जर वास्तुशैली

संरचना – 7 स्तरों वाली सीढ़ियाँ, मूर्तिकला पैनल, पूर्व-पश्चिम उन्मुख, 4 मंडप, टैंक और कुआँ

मूर्तियाँ – 500 से अधिक मुख्य मूर्तियाँ, 1,000 से अधिक छोटी मूर्तियाँ, धार्मिक, पौराणिक और धर्मनिरपेक्ष छवियाँ

आयाम – चौथा स्तर 9.5 मीटर गुणा 9.4 मीटर टैंक, 23 मीटर गहरा; कुआँ शाफ्ट 10 मीटर व्यास, 30 मीटर गहरा

रानी की वाव भारत का 31वां विश्व धरोहर स्थल है जिसे यूनेस्को विष्व धरोहर स्थल के रूप में निम्नलिखित मानदंडों के तहत मान्यता दी गई है –

मानदंड (i) रानी की वाव बावड़ी परंपरा की कलात्मक और सीढ़ीदार कुओं की परंपरा में कला और तकनीकी ऊंचाई को दर्शाता है, मूर्तियों और नक्काशी जो शिल्प कौशल और आलंकारिक की वास्तविक महारत को दिखाता है।

मानदंड (iv) रानी की वाव एक उत्कृष्ट भूमिगत सीढ़ीदार कुआँ का उदाहरण है, जो जल संसाधन और भंडारण प्रणाली के वास्तुशिल्प का उदाहरण है जो भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से वितरित है।

रानी की वाव साइट के संपत्ति का क्षेत्र 4.68 हेक्टेयर है, जिसमें बफर जोन 125.44 हेक्टेयर है।

रानी की वाव न केवल एक ऐतिहासिक स्मारक है। यह बावड़ी भारतीय जल प्रबंधन और कला की एक उत्कृष्ट कृति है। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति, कला और स्थापत्य कला की समृद्धि को भी प्रदर्शित करती है। वर्ष 2014 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।

ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद

अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर (Historic City of Ahmedabad), या पुराना अहमदाबाद, शहर 1411 में गुजरात सुल्तान अहमद शाह प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था और साबरमती नदी के पूर्वी तट पर स्थित है।

इससे पहले, इस क्षेत्र को आशावल या आशापल्ली के नाम से जाना जाता था और यह 11वीं शताब्दी में चालुक्य वंश की राजधानी थी, जिसका नाम कर्णावती था।

अहमदाबाद गुजरात सल्तनत (1411-1573) के दौरान राजधानी के रूप में फला-फूला, उसके बाद मुगल शासन (1573-1756), मराठा नियंत्रण और अंततः 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश प्रशासन के अधीन रहा।

स्वतंत्रता के बाद, यह 1960 तक बॉम्बे राज्य का हिस्सा रहा, जब इसे नवगठित गुजरात राज्य की राजधानी घोषित किया गया। विभिन्न शासकों के अधीन इस लंबे इतिहास ने इसके शहरी ताने-बाने पर एक परतदार छाप छोड़ी है, जिससे यह ऐतिहासिक परिवर्तनों का एक जीवंत संग्रहालय बन गया है।

यह साबरमती नदी के पूर्वी तट पर स्थित है और कई शताब्दियों तक गुजरात की राजधानी रहा।

यूनेस्को द्वारा जुलाई 2017 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

यह हिंदू, इस्लाम, जैन, और अन्य धर्मों की सांस्कृतिक सह-अस्तित्व का एक जीवंत उदाहरण है।

पुराना शहर अपनी वास्तुकला विरासत के लिए प्रसिद्ध है, जो इंडो-इस्लामिक, हिंदू और जैन प्रभावों के मिश्रण को दर्शाता है।

प्रमुख स्मारकों में शामिल हैं –

भद्रा किला – 1411 में अहमद शाह प्रथम द्वारा निर्मित, यह शाही निवास और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता था, जिसमें महल, उद्यान और मस्जिद शामिल थे। इसका रणनीतिक स्थान शहर की नींव को चिह्नित करता है।

जामा मस्जिद – 1423 में निर्मित, यह भारत की सबसे सुंदर मस्जिदों में से एक है, जिसमें 15 गुंबदों को सहारा देने वाले 260 खंभों वाली एक उत्कृष्ट कृति है, जो ध्वस्त हिंदू और जैन मंदिरों की सामग्री सहित वास्तुकला शैलियों का एक संयोजन प्रदर्शित करती है।

सिद्दी सैयद मस्जिद – 1573 में निर्मित, यह अपनी जटिल जालियों, विशेष रूप से प्रसिद्ध जीवन का पेड़ खिड़की के लिए प्रसिद्ध है, जो मुगल काल के दौरान शिल्प कौशल का प्रतीक है।

रानी नो हजिरो – सल्तनत की रानियों के लिए एक मकबरा परिसर, जो अपनी अलंकृत नक्काशी और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, जो शाही विरासत को दर्शाता है।

पोल्स और खड़कियां – पारंपरिक आवासीय समूह, जो समुदाय की जीवनशैली और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं।

साबरमती आश्रम – यहाँ महात्मा गांधी ने कई साल बिताए और यह आश्रम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

पुरानी गलियाँ और बाजार – ये शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को जीवंत करते हैं।

ऐतिहासिक इमारतें – मंदिरों और मस्जिदों जैसे ढांचे यहाँ के गहरे इतिहास की कहानी कहते हैं।

अहमदाबाद में आयोजित होने वाले त्योहार और मेले इसकी सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा, यहाँ के संग्रहालय और कला दीर्घाएँ शहर की समृद्ध कला और इतिहास को संजोए हुए हैं।

यह शहर हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, और यहूदी धर्मों की संस्थाओं के साथ सांस्कृतिक सह-अस्तित्व का एक जीवंत उदाहरण है। इसकी लकड़ी की वास्तुकला, जो जलवायु आराम के लिए डिज़ाइन की गई है, जैसे केंद्रीय आंगन और लकड़ी-ईंट निर्माण, विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

पुराना अहमदाबाद एक दीवार से घिरा हुआ है, जिसमें कई प्रवेश द्वार हैं, और इसका शहरी लेआउट उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम दिशाओं में सड़कों के साथ ग्रिड प्रणाली पर आधारित है। पोल्स स्व-निहित पड़ोस हैं, प्रत्येक में अपने मंदिर, कुएं, और सामुदायिक हॉल हैं, जो समुदाय की जीवनशैली और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं। संकरी और घुमावदार गलियां गर्म, शुष्क जलवायु में ठंडा माइक्रोक्लाइमेट बनाए रखने में मदद करती हैं।

अहमदाबाद, विशेष रूप से इसका ऐतिहासिक केंद्र जिसे पुराने या दीवारों वाले शहर के रूप में जाना जाता है, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत का एक प्रमाण है, जिसने जुलाई 2017 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अपना स्थान अर्जित किया है।

इनके अलावा, शहर की घरेलू वास्तुकला भी उतनी ही उल्लेखनीय है, जिसमें पारंपरिक आवासीय समूह हैं जिन्हें पोल और खड़की कहा जाता है। पोल गेट वाली सड़कें हैं, जहाँ कई परिवार रहते हैं, जो अक्सर जाति, पेशे या धर्म से जुड़े होते हैं, जिनमें पक्षियों को खिलाने के लिए जगह, सार्वजनिक कुएँ और धार्मिक संस्थान जैसी सुविधाएँ होती हैं। केंद्रीय प्रांगण और लकड़ी-ईंट निर्माण के साथ लकड़ी की वास्तुकला, अहमदाबाद की गर्म, शुष्क जलवायु के अनुकूल, जलवायु आराम के लिए डिज़ाइन की गई है।

सांस्कृतिक रूप से, यह शहर हिंदू धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म की संस्थाओं की मेजबानी करता है। यह बहुसांस्कृतिक सह-अस्तित्व इसके मंदिरों, मस्जिदों और सामुदायिक स्थानों में स्पष्ट है, जो परंपराओं के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को दर्शाता है।

अहमदाबाद को यह सम्मान इसके ऐतिहासिक महत्व और उत्कृष्ट शहरी नियोजन के कारण मिला। शहर में मौजूद पुरानी हवेलियाँ, मंदिर, मस्जिदें, और बाजार इसकी समृद्ध व्यापारिक और सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाते हैं। यहाँ की वास्तुकला में एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है, जो इसे अन्य शहरों से अलग करता है।

विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिलने से अहमदाबाद की वैश्विक पहचान बढ़ी है और यह पर्यटकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है। यह दर्जा शहर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, और वास्तुशिल्पीय मूल्यों को संरक्षित करने में भी मदद करता है।

ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद भारत का 36वां विश्व धरोहर स्थल है, और भारत का पहला शहर है जिसे यूनेस्को विष्व धरोहर स्थल के रूप में निम्नलिखित मानदंडों के तहत मान्यता दी गई है –

मानदंड (ii) अहमदाबाद शहर मानव मूल्यों के एक महत्वपूर्ण आदान-प्रदान को प्रदर्शित करता है, विशेष रूप से इसकी वास्तुकला और नगर नियोजन में, भारत में कहीं और अज्ञात एक अद्वितीय क्षेत्रीय सल्तनत मुहावरे के विकास को दर्शाता है। यह स्थानीय शिल्प और इस्लामी धार्मिक इमारतों के सम्मिश्रण में देखा जा सकता है, जो बहुसांस्कृतिक प्रभावों को दर्शाता है।

मानदंड (v) अहमदाबाद शहर यह पारंपरिक मानव बस्ती और भूमि-उपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो अभी भी उपयोग में है, इसके पोल और लकड़ी की वास्तुकला पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ सामुदायिक जीवन को प्रदर्शित करती है।

ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद साइट के संपत्ति का क्षेत्र 535.70 हेक्टेयर है, जिसमें बफर जोन 395.00 हेक्टेयर है।

इस प्रकार, ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद का विश्व धरोहर स्थल के रूप में चयन इसके गौरवशाली अतीत और सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान है।

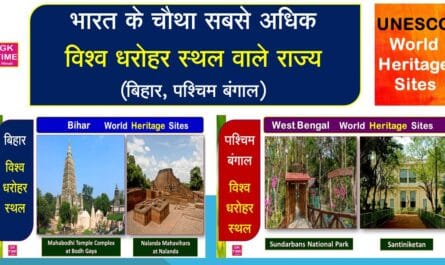

धोलावीरा एक हड़प्पा शहर

धोलावीरा हड़प्पा शहर (Dholavira A Harappan City) गुजरात, भारत में हड़प्पा सभ्यता का एक प्राचीन शहर है, जिसे 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

यह लगभग 2650 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक बसा रहा और हड़प्पा सभ्यता की शहरी योजना और इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

शहर का लेआउट किलेबंदी, मध्य शहर और निचले शहर में बंटा है, जिसमें एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली और एक स्टेडियम जैसी संरचना शामिल है।

अप्रत्याशित रूप से, यह समुद्री व्यापार केंद्र हो सकता था, क्योंकि इसके पास अरब सागर है और समुद्री संबंधित कलाकृतियाँ पाई गई हैं।

धोलावीरा कच्छ जिले में, गुजरात, भारत में स्थित है और हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। इसे 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जो इसे भारत में इस सभ्यता का पहला और एकमात्र विश्व धरोहर स्थल बनाता है।

यह शहर लगभग 2650 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक बसा रहा, जो हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व और देर के चरणों को दर्शाता है। इसे 1922 में सर जॉन मार्शल ने देखा था, लेकिन मुख्य खुदाई 1990 में आर.एस. बिश्त के नेतृत्व में शुरू हुई।

धोलावीरा पर्यटकों के लिए खुला है, जिसमें पैदल मार्ग, सूचना बोर्ड और एक संग्रहालय शामिल हैं, जो खुदाई के दौरान पाए गए कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। संरक्षण प्रयास जारी हैं ताकि इस मूल्यवान विरासत को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके।

धोलावीरा की बस्ती लगभग 2650 ईसा पूर्व शुरू हुई और यह हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व चरण (2600-1900 ईसा पूर्व) के दौरान एक प्रमुख शहरी केंद्र था। यह लगभग 1500 ईसा पूर्व तक बसा रहा, जो देर के हड़प्पा चरण में आता है। इसकी खोज 1922 में ब्रिटिश पुरातत्वविद् सर जॉन मार्शल ने की थी, लेकिन मुख्य खुदाई 1990 में पुरातत्वविद् आर.एस. बिश्त के नेतृत्व में शुरू हुई। खुदाई ने इस सभ्यता की शहरी योजना, सामाजिक संरचना और आर्थिक गतिविधियों की गहरी समझ प्रदान की है।

धोलावीरा कच्छ के रेगिस्तानी क्षेत्र में, मौसमी नदी मानसर के एक द्वीप पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 100 हेक्टेयर है, जो इसे भारत में हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में से एक बनाता है। इसकी स्थिति, अरब सागर के पास, इसे संभावित समुद्री व्यापार केंद्र बनाती है, जो इसके रणनीतिक महत्व को बढ़ाता है।

धोलावीरा का लेआउट हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं को दर्शाता है, जिसमें ग्रिड जैसी सड़क योजना और उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली शामिल है।

यह तीन भागों में बंटा है –

किलेबंदी – उत्तर में स्थित, जो शासक वर्ग या प्रशासनिक केंद्र हो सकता था।

मध्य शहर – किलेबंदी के नीचे, व्यापार और शिल्प के लिए उपयोग किया गया हो सकता है।

निचला शहर – दक्षिण में, आम लोगों के निवास के लिए।

प्रत्येक भाग किलेबंदी दीवारों और गेटवे से घिरा हुआ है, जो सुरक्षा और संगठन को दर्शाता है।

धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता के अन्य स्थलों से कई तरीकों से अद्वितीय है –

जल प्रबंधन प्रणाली – एक जटिल जल चौनल और जलाशय प्रणाली, जो बारिश के पानी को संग्रहित करने और प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। यह क्षेत्र के अर्ध-शुष्क जलवायु के लिए अनुकूल था और इसमें बड़े टैंक शामिल थे, जो संभवतः जल भंडारण या रीति-रिवाजों के लिए उपयोग किए गए थे।

स्टेडियम जैसी संरचना – एक संरचना जो स्टेडियम जैसी दिखती है, जिसमें बैठने की व्यवस्था और एक केंद्रीय क्षेत्र है, जो संभवतः खेल या रीति-रिवाजों के लिए उपयोग किया गया हो सकता है। यह हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक मनोरंजन या समारोह की संभावना का संकेत देता है।

श्मशान परिसर – एक बड़ा श्मशान परिसर या स्मारक, जो वास्तुशिल्प रूप से अद्वितीय है और हड़प्पा कब्रिस्तान प्रथाओं की समझ प्रदान करता है।

खुदाई के दौरान कई कलाकृतियाँ मिली हैं, जो हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति, व्यापार और दैनिक जीवन की समझ प्रदान करती हैं –

मिट्टी के बर्तन – विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन, जिसमें बारीक और उपयोगी वस्तुएँ शामिल हैं।

मोती और आभूषण – अर्ध-कीमती पत्थरों और धातुओं से बने मोती, जो ज्वेलरी बनाने की परंपरा का संकेत देते हैं।

मुहरें – जानवरों के मोटिफ्स और शिलालेखों वाली मुहरें, जो संभवतः व्यापार और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती थीं।

कांस्य दर्पण – एक दुर्लभ खोज, जो धातु कार्य में कुशल शिल्पकारों की उपस्थिति का संकेत देती है।

शिलालेख – पत्थर की स्लैब पर इंडस लिपि के शिलालेख, हालांकि अभी तक डीकोड नहीं किए गए, लेकिन हड़प्पा समाज में लेखन की महत्वपूर्ण भूमिका का संकेत देते हैं।

धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता के समझने में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित और विस्तृत स्थलों में से एक है। यह शहरी योजना, सामाजिक संरचना और आर्थिक गतिविधियों की गहरी समझ प्रदान करता है।

समुद्री व्यापार – इसके अरब सागर के पास स्थान और समुद्री संबंधित कलाकृतियों से संकेत मिलता है कि यह एक बंदरगाह शहर हो सकता था, जो हड़प्पा सभ्यता के समुद्री व्यापार नेटवर्क का हिस्सा था।

सांस्कृतिक निरंतरता – यह सभ्यता के प्रारंभिक से परिपक्व चरण तक के विकास और अंततः इसके पतन को दर्शाता है, जो अन्य स्थलों की तुलना में देर तक बसा रहा।

धोलावीरा एक नजर में

स्थान – कच्छ जिला, गुजरात, भारत, मानसर नदी के एक द्वीप पर

क्षेत्रफल – लगभग 100 हेक्टेयर

काल – 2650 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व

प्रमुख संरचनाएँ – किलेबंदी, मध्य शहर, निचला शहर, जलाशय, स्टेडियम जैसी संरचना

महत्वपूर्ण खोज – मिट्टी के बर्तन, मोती, मुहरें, कांस्य दर्पण, शिलालेख

विशेषता – उन्नत जल प्रबंधन, संभावित बंदरगाह शहर, श्मशान परिसर

धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का शहर भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निम्नलिखित मानदंडों के तहत मान्यता दी गई है –

मानदंड (iii) धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता 3वीं से 2वीं ईसा पूर्व के दौरान बहुसांस्कृतिक और स्तरीकृत समाज का प्रमाण है।

मानदंड (iv) यह हड़प्पा शहरी योजना एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें पूर्वनियोजित शहर की योजना, बहुस्तरीय किलेबंदी, परिष्कृत जलाशय और जल निकासी प्रणाली और निर्माण में पत्थर के व्यापक उपयोग शामिल हैं, जो इसे हड़प्पा सभ्यता में अद्वितीय स्थान प्रदान करते हैं।

धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का शहर साइट के संपत्ति का क्षेत्र 103 हेक्टेयर है, जिसमें बफर जोन 4,865 हेक्टेयर है।

धोलावीरा, जो गुजरात, भारत के कच्छ जिले में स्थित है, हड़प्पा सभ्यता का एक प्राचीन शहर है और 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ। यह भारत में इस सभ्यता का पहला और एकमात्र विश्व धरोहर स्थल है, जो इसके ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व को दर्शाता है।

धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता की एक अनूठी और मूल्यवान विरासत है, जो इस प्राचीन सभ्यता की शहरी योजना और इंजीनियरिंग की गहरी समझ प्रदान करता है।

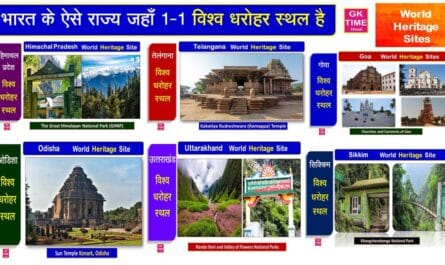

तमिलनाडु के सभी विश्व विरासत (धरोहर) स्थल UNESCO World Heritage Sites in Tamil Nadu

महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह वर्ष 1984 (सांस्कृतिक स्थल)

महान जीवित चोल मंदिर वर्ष 1987 तथा विस्तार 2004 (सांस्कृतिक स्थल)

इंडियन माउंटेन रेलवे (भारत के पर्वतीय रेलवे) को संयुक्त रूप से विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है जिसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को वर्ष 1999 में तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी माउंटेन रेलवे को वर्ष 2005 में तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित शिमला.कालका रेलवे को वर्ष 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। (सांस्कृतिक स्थल)

भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को वर्ष 2025 को संयुक्त रूप से विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है जिसके अंतर्गत 12 किले शामिल हैं, जिनमें 11 महाराष्ट्र और 01 तमिलनाडु में स्थित हैं।

ये किले मराठा साम्राज्य की सैन्य रणनीति और वास्तुकला को नायाब उदाहरण हैं, जो 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच विकसित हुए है।

मराठा सैन्य परिदृश्य के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के 11 किलों में साल्हेर किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़ किला, खंडेरी किला, रायगढ़ किला, राजगढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, सुवर्णदुर्ग किला, पन्हाला किला, विजयदुर्ग किला, सिंधुदुर्ग किला है।

मराठा सैन्य परिदृश्य के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य के 01 किले – जिंजी किला शामिल है।

पश्चिमी घाट को संयुक्त रूप से वर्ष 2012 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। जिसके अंतर्गत भारत के 06 राज्यों में में इसका विस्तार है। जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र शामिल हैं। (प्राकृतिक स्थल)

महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह

महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह भारत के तमिलनाडु के तटीय शहर महाबलीपुरम में पल्लव राजाओं द्वारा 7वीं और 8वीं शताब्दी में बनवाया गया कला और वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो प्राचीन भारतीय सभ्यता की समृद्धि को दर्शाता है।

महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह तमिलनाडु का पहला विश्व धरोहर स्थल जिसे वर्ष 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है।

यह चेन्नई से लगभग 60 किलोमीटर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर है स्थित है।

महाबलीपुरम स्मारक समूह, महाबलीपुरम जिसे मामल्लापुरम, मामल्ला का शहर का जाता है। मामल्ला का अर्थ है महान पहलवान, और यह 7वीं शताब्दी के पल्लव शासक राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के उपाधि के नाम पर रखा गया है।

नरसिंवर्मन प्रथम मामल्ल कहा जाता है, 640 ई. में पल्लव राजगद्दी पर बैठा उसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर अपने पिता को मिली हार का बदला दिला और महाबलीपुरम् में अनके भवनों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। इसलिए महाबलीपुरम् को मामल्लपुरम् कहा गया।

प्राचीन ग्रंथों में मामल्लापट्टन, मावलीपुरम, मावलीवरम, मावेलिपुर, मौवेलिपुरम और महाबलीपुर शामिल हैं, जो सभी एक महान पहलवान शहर या महाबली जो बौने वामन (विष्णुजी के अवतार) द्वारा पराजित राक्षस राजा थे।

तमिल शब्द मल्लल (समृद्धि) से लिया गया है और यह दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक प्राचीन आर्थिक केंद्र होने को दर्शाता है। इसे यूरोपीय नाविकों द्वारा सात पैगोडा के रूप में जाना जाता था, जो सात हिंदू मंदिरों की मीनारें देखने के बाद तट पर उतरे थे।

महाबलीपुरम (या मामल्लपुरम) में पल्लव वंश, जिसने 6वीं और 9वीं शताब्दी ई. के बीच इस क्षेत्र पर शासन किया था, ने इन ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण किया था।

इस समूह में विभिन्न प्रकार के स्मारक शामिल हैं, जैसे चट्टान-कटे गुफा मंदिर, एकल चट्टान से बने मंदिर, राहत मूर्तियां, और संरचनात्मक मंदिर।

महाबलीपुरम के स्मारक स्थल

महाबलीपुरम के रथ मंदिर

महाबलीपुरम के रथ मंदिर पांच एकाश्म (एक ही चट्टान से तराशे गए) संरचनाएं हैं। जिन्हें पांच रथ (Pancha Rathas) के नाम से जाना जाता है। ये रथ एक ही चट्टान (Monolith) को काटकर बनाए गए हैं, जो भारतीय रॉक-कट वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

इनका निर्माण 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम (महामल्ल) के शासनकाल में हुआ था।

प्रत्येक रथ की संरचना अलग-अलग शैली में है और ये हिंदू मंदिर वास्तुकला के प्रारंभिक रूप को दर्शाते हैं।

ये रथ पूर्ण मंदिर नहीं हैं, बल्कि अधूरे छोड़े गए प्रतीत होते हैं, फिर भी इनकी नक्काशी और डिज़ाइन बेजोड़ हैं।

इन्हें पांडवों और द्रौपदी के नाम पर नामित किया गया है, जो महाभारत के पाँच भाइयों और उनकी पत्नी से संबंधित हैं। ये हैं धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल-सहदेव रथ, और द्रौपदी रथ। रथ मंदिर (पांच रथ)

1- धर्मराज रथ (Dharmaraja Ratha)

यह पांचों रथों में सबसे बड़ा और सबसे भव्य है। यह 35.67 फीट ऊँचा है। यह तीन मंजिला संरचना है, जो दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रारंभिक रूप दर्शाती है।

इसका आधार चौकोर (26 गुण 20 फीट) है, और ऊपर की ओर विमान (शिखर) है। शिखर पर छोटे-छोटे मंडप और नक्काशीदार आकृतियाँ हैं।

इसमें अर्धनारीश्वर, हरिहर (आधा शिव आधा विष्णु), नटराज, विनाधारा (वीणा के साथ शिव) वृषभान्तिका (नंदी के साथ शिव) सबसे ऊपरी सतह पर दक्षिणामूर्ति, सूर्य और चन्द्रमा का चित्र निर्माण किया गया है।

इस रथ में सबसे अधिक विस्तृत नक्काशी और शिलालेख हैं, जो इसे अन्य रथों से अलग करते हैं। यह रथ भगवान शिव को समर्पित है।

2- भीम रथ (Bhima Ratha)

यह रथ अपने अनोखे आकार के लिए जाना जाता है, जो एक बैरल-वॉल्टेड (गुंबदनुमा छत) संरचना जैसा दिखता है और लकड़ी के काम का स्मरण कराता है। यह दो मंजिला है और अन्य रथों की तुलना में कम सजावटी है।

इसका आकार आयताकार है, और छत लंबी और घुमावदार हैं। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन छत और आधार पर साधारण नक्काशी है।

यह अधूरा प्रतीत होता है, क्योंकि गर्भगृह में कोई देवता की मूर्ति नहीं है। ऐसा लगता है कि इसे एक विश्राम गृह या ध्यान कक्ष के रूप में डिज़ाइन किया गया था।

इसका आंतरिक भाग लेटे हुए विष्णु (अनंतस्याना को रखने के लिए) लगता है जिसके कारण इसे भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है।

3- अर्जुन रथ (Arjuna Ratha)

यह रथ आकार में छोटा और संरचना में साधारण है। यह एक मंजिला है और धर्मराज रथ की शैली से मिलता-जुलता है।

इसका आधार चौकोर है, और शिखर पिरामिडनुमा है। यह द्रविड़ मंदिरों के प्रारंभिक रूप का प्रतिनिधित्व करता है।

रथ की दीवारों 04 द्वारपाल हैं। इसमें भगवान शिव की मूर्ति और नंदी (शिव का वाहन) की आकृति प्रमुख है। दीवारों पर सूक्ष्म नक्काशी है।

इसके सामने एक छोटा नंदी का चित्रण है, जो इसे शिव मंदिर की पहचान देता है।

अर्जुन रथ के उत्तर पश्चिम में एक हाथी खड़ा है।

4- नकुल-सहदेव रथ (Nakula and Sahadeva Ratha)

यह रथ अन्य चार रथों से थोड़ा अलग दिशा में स्थित है और इसका आकार अनोखा है। यह एकमात्र रथ है जो पीछे की ओर झुका हुआ प्रतीत होता है।

इसका आकार अर्द्धवृत्ताकार हैं, छत घुमावदार और लंबी है।

इसमें हाथी की एक बड़ी मूर्ति पास में तराशी गई है, जो इसे विशिष्ट बनाती है।

यह अधूरा छोड़ा गया प्रतीत होता है। इसका आकार और डिज़ाइन इसे अन्य रथों से अलग करते हैं।

इसे भगवान इंद्र से जोड़ा जाता है, क्योंकि हाथी उनका प्रतीक है। रथों के उत्तर पूर्व में एक खड़ा हाथी और अर्जुन रथ हैं।

5- द्रौपदी रथ (Draupadi Ratha)

द्रौपदी रथ अर्जून रथ के उत्तर में 11 गुणा 11 फीट है। द्रौपदी की छवि को समर्पित की गई है। यह सबसे छोटा रथ है और अपनी सादगी और सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह एक छोटे झोपड़े या कुटी जैसा दिखता है।

इसका आधार चौकोर है, और छत घुमावदार है। इसका डिजाइन नागा शैली का मंदिर है। रथ में देवी दुर्गा की मूर्ति है, जो इसे एक शक्ति मंदिर बनाती है। बाहर की दीवारों पर पहरेदारों और भक्तों की आकृतियाँ हैं।

इसके पास शेर की एक मूर्ति है। यह स्पष्ट रूप से देवी दुर्गा को समर्पित है।

महाबलीपुरम् के गुफा मंदिर

1- वराह गुफा मंदिर

7वीं शताब्दी में निर्मित वराह गुफा मंदिर भगवान विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है।

यह मंदिर दीवारों पर उत्कृष्ट नक्काशी है, जिसमें वराह अवतार द्वारा पृथ्वी को समुद्र से बचाते हुए और लक्ष्मी के साथ उनकी छवि दिखाई गई है।

अन्य मूर्तियां जैसे गंगा का अवतरण और दुर्गा की छवि भी यहाँ देखी जा सकती हैं।

वराह गुफा मंदिर का प्रवेश द्वार के अग्रभाग में 02 स्तंभ और 02 भित्तिस्तंभ हैं।

गुफा की पिछली दीवार में एक चौकोर मंदिर है जो चट्टान के अंदर, फर्श से थोड़ा ऊपर की ओर निकला हुआ है। कोनों पर बने द्वारपालों के साथ स्तंभ हैं, और ऊपरी तख्तों पर गण और हंसों की पट्टियाँ हैं।

गुफा की भीतरी दीवार का उत्तरी पैनल विष्णु का वामन अवतार भूमि को पाताल के पानी से बचाता चित्रण है। पैनल के अन्य पात्रों में ब्रह्मा, नारद, सूर्य, चंद्र शामिल हैं।

गर्भगृह के उत्तर में दीवार पर गजलक्ष्मी हैं। पैनल में भागते हुए, भयभीत गण, एक शेर उनका वाहन और एक मृग को और गजलक्ष्मी को कमल पर योग आसन में बैठे हुए दिखाया गया है, उनके हाथ में दो कमल की कलियाँ हैं। गहनों से लदी, दुर्गा ने पत्र कुंडल पहने हैं चौकोर गजलक्ष्मी पैनल में पात्रों को एक गोलाकार मंडल में व्यवस्थित किया गया है।

2- महिषासुरमर्दिनी गुफा

महिषासुरमर्दिनी गुफा साइट के दक्षिणी छोर पर स्थित है। मंदिर अधूरा है लेकिन जो नक्काशी की गई है वह तमिल मंदिर रॉक कला में सर्वश्रेष्ठ का प्रतिनिधित्व करती है। आयताकार मंडप के सामने 06 स्तंभ है।

मंडप में 03 मंदिर कक्ष हैं जो एक केंद्रीय, समलम्बाकार हॉल से जुड़े हैं। केंद्रीय मंदिर में सोमस्कंद की एक बड़ी चट्टान है, जिसमें शिव सुखासन (पैर मोड़कर) योग मुद्रा में बैठे हैं और उनके बगल में पार्वती शिशु स्कंद के साथ हैं। उनके पीछे ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य खड़े हैं।

इस गुफा में देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय की नक्काशी प्रमुख है।

इसके अलावा यहाँ विष्णु की शयन मुद्रा में एक सुंदर मूर्ति भी है।

मंदिर हॉल की उत्तरी दीवार पर महिषासुरमर्दिनी चट्टान पर नक्काशी है, जो ममल्लापुरम स्मारकों में सबसे जटिल नक्काशी में से एक है। हॉल की दक्षिणी दीवार पर मधु और कैटभ के साथ अनंतशायी विष्णु कथा की नक्काशी है।

नक्काशियों में गति और भावनाओं का जीवंत चित्रण देखने को मिलता है।

3- आदि वराह गुफा मंदिर

यह भी वराह अवतार को समर्पित है और इसमें पल्लव राजाओं के शिलालेख मिलते हैं।

यहाँ 02 द्वारपालों की मूर्तियाँ और अन्य देवी-देवताओं की नक्काशियाँ देखने योग्य हैं।

4- धर्मराज गुफा मंदिर

धर्मराज गुफा मंदिर, जिसे अत्यंतकामा गुफा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, महिषमर्दिनी गुफा के पास मामल्लपुरम पहाड़ी के दक्षिण की ओर है। अग्रभाग में 02 स्तंभ और 02 भित्तिस्तंभ हैं।

आंतरिक कक्ष 03 मंदिर कक्षों की ओर जाता है। केंद्रीय गर्भगृह, जो शिव लिंग को समर्पित सबसे बड़ा है, में 02 पुरुष द्वारपाल हैं। मंदिर में चौदह-पंक्ति का संस्कृत शिलालेख है।

5- रामानुज गुफा मंदिर

सबसे परिष्कृत और पूर्ण गुफा मंदिरों में से एक, रामानुज में 03 कक्ष थे। रामानुज गुफा में एक आयताकार अर्ध मंडप है, जो स्तंभों की एक पंक्ति से चिह्नित है। तीन कक्ष ब्रह्मा, शिव (केंद्रीय कक्ष) और विष्णु, या शिव के तीन अस्पष्ट रूपों को समर्पित थे।

मुख्य मंडप में दक्षिणी पैनल में संभवतः दुर्गा थीं। कोई भी छवि नहीं बची है; केवल धुंधले अवशेष ही देखे जा सकते हैं, क्योंकि अधिकांश दीवार की राहतें छेनी से हटा दी गई थीं।

कोनेरी मंडप

कोनेरी मंडप, शिव को समर्पित है, में पाँच कक्ष (मंदिर) हैं जो इसके मुख्य हॉल से जुड़े हैं। इसका नाम सामने स्थित कोनेरी-पल्लम टैंक के कारण रखा गया है। मामल्लपुरम में मुख्य पहाड़ी के पश्चिमी भाग में उकेरी गई, इसके अग्रभाग में एक प्रस्तर स्तंभ है। मंदिर में चार स्तंभों की दो पंक्तियाँ और दो भित्तिस्तंभ हैं।

कृष्ण मंडप

कृष्ण मंडप एक परिष्कृत गुफा है, जिसमें बड़े पैनल हिंदू पौराणिक कथाओं और 7वीं शताब्दी के तमिलनाडु की संस्कृति को दर्शाते हैं। मंदिर गंगा अवतरण बेस-रिलीफ के पास है। इसके अग्रभाग में चार सिंहीय पौराणिक आकृतियाँ व्याल हैं, जो खंभे पकड़े हुए हैं, और दो भित्तिचित्र हैं। उनके पीछे स्तंभों की एक और पंक्ति है। कृष्ण गोवर्धन पर्वत को थामे हुए हैं, जिसके एक भाग में लोग, मवेशी और अन्य जानवर हैं।

6- अतीरानाचंदा गुफा मंदिर

7वीं शताब्दी का अतिरानाचंदा गुफा मंदिर मामल्लापुरम के उत्तर में है । अग्रभाग है, जिसमें चौकोर सादुरम (आधार) वाले दो अष्टकोणीय स्तंभ और दो चार-तरफा स्तंभ हैं। अग्रभाग के पीछे एक अर्ध-मंडप और एक छोटा, चौकोर गर्भगृह है। अग्रभाग के सामने खाली छेद हैं।

गर्भगृह के प्रवेश द्वार के दोनों ओर दो शैव द्वारपाल हैं । अंदर एक बाद में निर्मित काले, पॉलिश किए गए, 16-पक्षीय, तंत्र- शैली के शिवलिंग हैं। गर्भगृह की पिछली दीवार पर शिव, पार्वती और पार्वती की गोद में शिशु स्कंद का एक चौकोर सोमस्कंद बेस-रिलीफ पैनल है। दो अन्य सोमस्कंद पैनल अर्ध-मंडप हॉल की दीवारों पर हैं।

महिषासुरमर्दिनी दुर्गा की कथा के तीन-बाई-छह-फुट शक्ति चट्टान राहत के साथ एक शिलाखंड है। मंदिर में दो लिपियों में एक समान, 16-पंक्ति का संस्कृत शिलालेख हैरू दक्षिण की दीवार पर दक्षिण भारतीय ग्रंथ वर्णमाला और उत्तर की दीवार पर उत्तर भारतीय नागरी लिपि । शिलालेखों में शिव, पार्वती और स्कंद को समर्पित एक शिलालेख है।

7- त्रिमूर्ति गुफा मंदिर

यह मंदिर हिंदू त्रिमूर्ति (ब्रह्मा, विष्णु, और शिव) को समर्पित है।

तीन अलग-अलग कक्षों में इन देवताओं की मूर्तियाँ और नक्काशियाँ हैं।

यहाँ की वास्तुकला सादगी और सुंदरता का संयोजन है।

शोर मंदिर (Shore Temple)

यह मंदिर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है और यह संरचना दक्षिण भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है।

इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय के समय हुआ था।

मंदिर में भगवान शिव और विष्णु को समर्पित दो गर्भगृह हैं। यहाँ की लहरों और समुद्री हवाओं ने मंदिर की संरचना को प्रभावित किया है, फिर भी यह अपनी भव्यता बनाए हुए है।

शोर मंदिर परिसर मामल्लपुरम तट के पास है। इसमें एक बड़ा मंदिर, दो छोटे मंदिर और कई छोटे तीर्थस्थल, खुले हॉल, प्रवेश द्वार और अन्य तत्व शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश रेत से दबे हुए हैं। मुख्य मंदिर दो-स्तरीय, मिश्रित दीवार के भीतर है, जिसके चारों ओर शिव के वाहन, नंदी की मूर्तियाँ हैं।

बड़े मंदिर के मूल प्रांगण में एक छोटा मंदिर। परिसर में अन्य दो मंदिर मुख्य मंदिर के पीछे हैं, एक दूसरे के आमने-सामने हैं और उन्हें राजसिंहेश्वर (या नृपतिसिंह पल्लव विष्णुगृह) और क्षत्रियसिंहेश्वर के नाम से जाना जाता है। मुख्य मंदिर में विष्णु और दुर्गा की प्रतिमाएँ हैं। मंदिर की पिछली दीवारों पर शिव, पार्वती और शिशु स्कंद को दर्शाते हुए सोमस्कंद बेस-रिलीफ पैनल उकेरे गए हैं।

इसकी अधिकांश नंदी मूर्तियाँ खंडहर में थीं और मुख्य मंदिर परिसर के चारों ओर बिखरी हुई थीं।

शिव मंदिरों का निर्माण 8वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था और इन्हें पल्लव राजा राजसिंह (700-728) के शासनकाल का माना जाता है। खुदाई के बाद मिले लेटे हुए विष्णु की छवि वाले विष्णु मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी का बताया गया है।

सूर्याेदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है।

ओलाक्कनेश्वर मंदिर

ओलक्कनेश्वर मंदिर महिषमर्दिनी गुफा मंदिर के ऊपर चट्टान पर स्थित है। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में ग्रे ग्रेनाइट को ब्लॉकों में काटकर बनाया गया यह मंदिर राजा राजसिंह को समर्पित है। यह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, और इसका अधिरचना गायब है। पश्चिमी प्रवेश द्वार द्वारपालों से घिरा हुआ है। मंदिर की दीवारों पर रामायण से रावणानुग्रह की कथा और दक्षिणामूर्ति (योग शिक्षक के रूप में शिव) की एक नक्काशी है।

मुकुंदनयनार मंदिर

मुकुंदनयनार मंदिर में रथ जैसी वास्तुकला है। मामल्लपुरम में मुख्य पहाड़ी के उत्तर में, 8वीं शताब्दी की शुरुआत में राजा राजसिम्हा द्वारा निर्मित। एक साधारण चौकोर डिज़ाइन वाला मंदिर पूर्व की ओर उन्मुख है और इसका अग्रभाग दो पतले, नालीदार, गोल स्तंभों द्वारा समर्थित है। इसका गर्भगृह ग्रेनाइट की दीवारों से घिरा हुआ है। जिसके ऊपर एक अष्टकोणीय गुंबद है। गर्भगृह के ऊपर शिखर बनाने के लिए अधिरचना के अंदर का भाग काटा गया है। गर्भगृह में एक चौकोर पैनल है, परन्तु छवि गायब है।

चट्टान राहतें

अर्जुन की तपस्या (Arjuna’s Penance) या गंगा का अवतरण

यह महाबलीपुरम में मुख्य स्मारकों के समूह में स्थित है, जो तट मंदिर और गुफा मंदिरों के पास है।

यह 7वीं शताब्दी में पल्लव वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया, संभवतः नरसिंहवर्मन (मामल्ल) के समय।

यह एक विशाल चट्टान पर उकेरी गई नक्काशी है, जो लगभग 89 फीट लंबी और 30 फीट ऊँची है, जो इसे विश्व की सबसे बड़ी ओपन-एयर रॉक रिलीफ में से एक बनाती है।

यह विशाल चट्टान दो हिस्सों में बँटी हुई है, जिसमें एक प्राकृतिक दरार इसे विभाजित करती है। इस दरार को नक्काशी में गंगा नदी के अवतरण के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है।

इसमें दो संभावित कथाएँ चित्रित हैं एक अर्जुन की तपस्या, जो महाभारत से संबंधित है, और दूसरी गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कथा।

गंगा का अवतरण एक व्याख्या के अनुसार, यह नक्काशी भगीरथ की तपस्या को दर्शाती है, जिसके कारण गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुईं। भगवान शिव ने गंगा के वेग को अपनी जटाओं में संभाला, जिसे यहाँ चित्रित किया गया है।

अर्जुन की तपस्या दूसरी व्याख्या के अनुसार, यह महाभारत के अर्जुन की तपस्या को दिखाती है, जब उन्होंने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए तप किया था।

एक तपस्वी (संभवतः भगीरथ या अर्जुन) को एक पैर पर खड़े होकर तप करते हुए दिखाया गया है, जो इस नक्काशी का केंद्रीय आकर्षण है, पास में शिव की आकृति है, जो तपस्वी को आशीर्वाद देते हुए दिखाई देती है। गंगा और नाग दरार के ऊपरी हिस्से में नाग-नागिन की मूर्तियाँ हैं, जो गंगा के जल के साथ नीचे उतरते हुए प्रतीत होती हैं। देवता, ऋषि और जानवर नक्काशी में सूर्य, चंद्र, गंधर्व, किन्नर, ऋषि, और विभिन्न जानवर (हाथी, बिल्ली, बंदर, हिरण आदि) शामिल हैं, जो इसे जीवंत बनाते हैं।

इसमें प्राकृतिक दरार का उपयोग चट्टान की मध्य में मौजूद प्राकृतिक दरार को गंगा के जलप्रवाह के रूप में दर्शाया गया है। प्राचीन काल में यहाँ से पानी बहाया जाता था ताकि यह गंगा के अवतरण का प्रभाव पैदा करे।

इसमें नक्काशी के निचले हिस्से में दो बड़े हाथियों की मूर्तियाँ हैं, जो अपने बच्चों के साथ दिखाए गए हैं। यह भारतीय कला में हाथियों का सबसे जीवंत और वास्तविक चित्रण माना जाता है।

यह नक्काशी अधूरी मानी जाती है, क्योंकि इसके कुछ हिस्सों में काम पूरा नहीं हुआ।

प्राचीन काल में यहाँ से पानी बहाकर प्रदर्शन किया जाता था, जो इसे एक जीवंत मंच बनाता था।

इसका आकार और विवरण इसे भारत की सबसे बड़ी और सबसे जटिल रॉक रिलीफ में से एक बनाते हैं।

महाबलीपुरम में सबसे प्रसिद्ध रॉक रिलीफ गंगा का अवतरण ( जिसे अर्जुन की तपस्या या भगीरथ की तपस्या के रूप में भी जाना जाता है ) है, जो सबसे बड़ी खुली हवा में रॉक रिलीफ है। गंगा अवतरण को दुनिया के सबसे बड़े बेस-रिलीफ कार्यों में से एक माना जाता है।

महाबलीपुरम का स्मारक समूह भारत का 05 वां विश्व धरोहर स्थल है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निम्नलिखित मानदंडों के तहत मान्यता दी गई है –

मानदंड (i) यह मानव रचनात्मक प्रतिभा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

मानदंड (ii) इसका समय के साथ या एक सांस्कृतिक क्षेत्र में वास्तुकला या स्मारक कला के विकास पर बड़ा प्रभाव रहा है।

मानदंड (iii) यह एक सांस्कृतिक परंपरा या सभ्यता का अद्धितीय या कम से कम अपवादात्मक साक्ष्य है, जो जीवित है या लुप्त हो गई है।

मानदंड (vi) यह घटनाओं, जीवित परंपराओं, विचारों या मान्यताओं से सीधे या स्पष्ट रूप से जुड़ा है, जो कला और साहित्य के कार्यों के साथ है, जो असाधरण सार्वभौमिक महत्व के हैं।

यूनेस्को ने 1984 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है।

महाबलीपुरम स्मारक समूह अपनी वास्तुशिल्पीय नवाचार, ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक प्रभाव के लिए एक अनूठा स्थल है। यहाँ के स्मारक स्थल भारतीय स्थापत्य कला और मूर्तिकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यह न केवल भारत की समृद्ध विरासत को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर वास्तुकला और कला के विकास में योगदान देता है।

महान जीवित चोल मंदिर

महान चोल मंदिर, जिसे ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है।

महान जीवित चोल मंदिर तमिलनाडु में चोल राजवंश युग के तीन प्राचीन हिंदू मंदिरों का समूह है। यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची अनुसार इनमें तीन मंदिर शामिल हैं –

- राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर

- राजेन्द्र चोल द्वितीय द्वारा निर्मित गंगईकोंडा चोलपुरम का बृहदीश्वर मंदिर

- राजराज द्वितीय द्वारा निर्मित दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर

महान चोल मंदिरों में प्राचीन अगमिक ग्रंथों पर आधारित दैनिक, साप्ताहिक और वार्षिक अनुष्ठान आज भी जारी हैं, जो इन्हें जीवित मंदिर बनाते हैं।

ये मंदिर 11वीं और 12वीं सदी में चोल राजाओं द्वारा बनाए गए थे और द्रविड़ शैली की वास्तुकला और और चोल साम्राज्य की सांस्कृतिक, धार्मिक और कलात्मक उपलब्धियों को दर्शाते हैं।

तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर

तंजावुर चेन्नई से लगभग 345 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर राजा राजा चोल प्रथम द्वारा 1003-1010 ई. में निर्मित। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है।

तंजावुर का मंदिर – यह राजा राजा चोल प्रथम की सैन्य विजयों और धार्मिक भक्ति का प्रतीक है।

विमानम की ऊंचाई लगभग 208 फीट है, जो दक्षिण भारत में सबसे ऊँचे मंदिर टावरों में से एक है।

मंदिर का क्षेत्रफल 44.7 एकड़ है, जिसमें एक उठी हुई मंच पर मुख्य मंदिर बनाया गया है।

ग्रेनाइट से निर्मित। विमान के शीर्ष पर 80 टन का एकल पत्थर का कलश। यहाँ का शिवलिंग भारत के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है।

नंदी की 16 फीट लंबी और 13 फीट ऊंची मूर्ति, जो एक ही पत्थर से तराशी गई है। नदी का वजन लगभग 25 टन है, नंदी की प्रतिमा एक अखंड प्रतिमा है और भारत की सबसे बड़ी प्रतिमाओं में से एक है।

दीवारों पर 81 नृत्य मुद्राओं (करण) की नक्काशी, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की परंपरा को दर्शाती हैं।

तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर का विमान इतना ऊंचा है कि इसकी छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती।

गंगईकोंडा चोलपुरम का बृहदीश्वर मंदिर

गंगईकोंडा चोलपुरम अरियालुर जिला में चेन्नई से लगभग 280 किलोमीटर और तंजावुर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

गंगईकोंडा चोलपुरम का बृहदीश्वर मंदिर राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा 1035 ई. में पूरा किया गया। यह शिव को समपिर्त है।

गंगईकोंडा चोलपुरम का मंदिर यह राजेंद्र चोल प्रथम की बंगाल के पाल वंश पर विजय और गंगा तक की यात्रा का स्मारक है। इसका नाम गंगा को जीतने वाले चोल का शहर के रूप में रखा गया।

विमानम की ऊंचाई लगभग 180 फीट है।

मंदिर की वास्तुकला तंजावुर की बृहदीश्वर मंदिर से मिलती-जुलती है, लेकिन इसमें चालुक्य कला का प्रभाव भी दिखाई देता, जैसे सूर्य पूजा और नवग्रहों की मूर्तियां।

गर्भगृह की दीवारों के चारों ओर लगभग 50 मूर्तिकला हैं जिनमें नटराज, सरस्वती, अर्धनारीश्वर, हरिहर, विष्णु का वराह अवतार और शिव प्रमुख है।

मंदिर का डिज़ाइन तंजावुर के मंदिर से प्रेरित है, लेकिन इसमें स्थानीय नवाचार भी शामिल हैं।

दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर

गंगईकोंडा चोलपुरम चेन्नई से लगभग 310 किलोमीटर और तंजावुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर राजा राजा चोल द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी में निर्मित।

यह भगवान शिव को समर्पित है। इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत के नाम पर बना यह मंदिर चोल साम्राज्य की भव्य मंदिर वास्तुकला का प्रमाण है।

इसका परिसर 107 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है और मुख्य मंदिर का आधार 23 मीटर लंबा और 63 मीटर चौड़ा है। गर्भगृह 12 मीटर की चौकोर साइड के साथ विमानम की ऊंचाई लगभग 24 मीटर है।

विशेषताएं – रथ के आकार का राजगंभीरन तिरुमंडपम।

63 नायनमार (शैव संत) की लघु नक्काशियां।

देवी के लिए अलग मंदिर, जो चोल काल में एक महत्वपूर्ण विकास है।

ये मंदिर द्रविड़ शैली की वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जिसमें पिरामिडीय टावर (विमान) और जटिल नक्काशियां शामिल हैं।

तंजावुर का मंदिर, जिसे बिग टेम्पल या पेरिया कोविल भी कहा जाता है, ग्रेनाइट से बना है और इसके विमान में 13 तल हैं। गंगईकोंडा चोलपुरम का मंदिर अपने 53 मीटर ऊंचे विमान और सुंदर मूर्तिकला के लिए जाना जाता है, जबकि दारासुरम का मंदिर अपनी जटिल नक्काशियों और रथ के समान संरचना के लिए प्रसिद्ध है।

तंजावुर का मंदिर विशेष रूप से अपनी 29 फीट ऊंची शिवलिंग और 80 टन वजनी शीर्ष पत्थर (कुंभम) के लिए प्रसिद्ध है, जो एक ही पत्थर से बना है।

दक्षिण भारत के ये तीन महान चोल मंदिर द्रविड़ प्रकार के स्थापत्य शैली, चोल साम्राज्य और तमिल सभ्यता की चोल मंदिर वास्तुकला के विकास का उत्कृष्ट उदाहरण है।

यह मंदिर वास्तुशिल्पीय उत्कृष्टता के प्रतीक हैं, बल्कि चोल वंश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का जीवंत प्रमाण भी हैं। ये मंदिर आज भी पूजा और तीर्थयात्रा के लिए महत्वपूर्ण हैं और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का एक अनिवार्य हिस्सा हैं।

महान जीवित चोल मंदिर भारत का 17वां विश्व धरोहर स्थल है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निम्नलिखित मानदंडों के तहत मान्यता दी गई है –

मानदंड (i) दक्षिण भारत के 03 चोल मंदिर, द्रविड़ प्रकार के मंदिर की स्थापत्य अवधारण एक उत्कृष्ट रचनात्मक उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मानदंड (ii) तंजावुर स्थित बृहदीश्वर मंदिर चोल मंदिरों का पहला उदाहरण जो बाद के अन्य दो संपत्तियों के विकास का गवाह है।

मानदंड (iii) तीनों चोल मंदिर, दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य और तमिल सभ्यता की वास्तुकला के विकास के लिए एक असाधारण और उत्कृष्ट साक्ष्य हैं।

मानदंड (iv) तीनों चोल मंदिर वास्तुकला और चोल विचारधारा के प्रतिनिधित्व का एक अनमोल खजाना है।

महान जीवित चोल मंदिर का प्रथम नामांकन वर्ष 1987 जिसमें सीमाओं में संशोधन (विस्तार) वर्ष 2004 में किया गया है।

महान जीवित चोल मंदिर साइट के संपत्ति का क्षेत्र 21.74 हेक्टेयर है, जिसमें बफर जोन 16.715 हेक्टेयर है।

यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में महान जीवित चोल मंदिर को 1987 में तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर के साथ सूचीबद्ध किया गया था, और 2004 में गंगईकोंडा चोलपुरम का बृहदीश्वर मंदिर और दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर को जोड़ा गया।

महान जीवित चोल मंदिर न केवल वास्तुशिल्प के चमत्कार हैं, बल्कि वे चोल साम्राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को जीवित रखते हैं।

मराठा सैन्य परिदृश्य (Maratha Military Landscapes of India)

12 जुलाई 2025 को मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जो भारत का 44वां स्थल है।

इसमें 12 किले शामिल हैं, जिनमें 11 महाराष्ट्र और 01 तमिलनाडु में स्थित हैं।

ये किले मराठा साम्राज्य की सैन्य रणनीति और वास्तुकला को नायाब उदाहरण हैं, जो 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच विकसित हुए है।

मराठा सैन्य परिदृश्य के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के 11 किलों में साल्हेर किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़ किला, खंडेरी किला, रायगढ़ किला, राजगढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, सुवर्णदुर्ग किला, पन्हाला किला, विजयदुर्ग किला, सिंधुदुर्ग किला है।

मराठा सैन्य परिदृश्य के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य के 01 किले – जिंजी किला शामिल है।

इन किलों का निर्माण मराठा शासकों, विशेष रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज, द्वारा किया गया था, जो उनकी सैन्य रणनीति और क्षेत्रीय अनुकुलन को दर्शाता है।

ये किले पहाड़ी, तटीय और द्वीपीय क्षेत्रों में फैले हैं, जो मराठा साम्राज्य की रक्षा प्रणाली की सुदृढ़ता को दिखाते हैं।

यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल मराठा सैन्य परिदृश्य के किलों की सूची और विवरण

| किले का नाम | स्थान (राज्य एवं जिले) | संक्षिप्त विवरण |

|---|---|---|

| साल्हेर किला | महाराष्ट्र, नासिक जिला | साल्हेर किला नासिक जिले में स्थित, सलहेर गांव के पास स्थित है। यह सह्याद्रि पवर्तमाला का सबसे ऊँचा किला है इसकी ऊँचाई 1567 मीटर (5141 फीट) है। |

| शिवनेरी किला | महाराष्ट्र, पुणे जिला | पुणे जिले में जुन्नार के पास स्थित प्राचीन सैन्य किला है। इसका निर्माण यादव वंश ने किया था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मस्थान है। यह एक पहाड़ी किला है, किले के चारों तरफ मिट्टी की दीवारें हैं। किले के मध्य में बादामी तालाब है, इस तालाब के दक्षिण में राजमाता जीजाबाई और युवा शिवाजी राजे की मूर्तियाँ हैं। इस किले में गंगा और यमुना नामक झरने हैं जिनमें साल भर पानी भरा रहता है। |

| लोहगढ़ किला | महाराष्ट्र, पुणे जिला | लोहगढ़ किला पुणे से 52 किलोमीटर 1033 मीटर (3389 फीट) ऊँचाई पर स्थित पहाड़ी किला है। इस किले का निर्माण लोहतामिया राजवंश ने किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के नियंत्रण में यह किला 1648 ई. से 1665 ई. तक तथा 1670 ई. के कब्जे में रहा इसका उपयोग उनके द्वारा अपना खजाना रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसे किले में 04 बड़े द्वार हैं। |

| खंडेरी किला | महाराष्ट्र, रायगढ़ जिला | 1679 ई. में छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान नौसेना रक्षा के लिए खंडेरी समुद्री किले का निर्माण किया गया है। इस किले के लाइटहाउस 22 फीट ऊँचा है। |

| रायगढ़ किला | महाराष्ट्र, रायगढ़ जिला | रायगढ़ किला समुद्र तल से 820 मीटर (2700 फीट) की ऊँचाई पर स्थित है। यह मराठा साम्राज्य की राजधानी थी, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्यभिषेक 1674 में हुआ था। रायगढ़ किले तक पहुँचने के लिए 1737 सीढ़ियाँ हैं, वर्तमान में रोपवे से भी पहूँचा जा सकता है। इसमें कई ऐतिहासिक संरचनाएं हैं, जैसे शिवाजी का महल, बाजार, महा दरवाजा, राजमाता जीजाबाई की समाधि, नगरखाना, गंगा सागर तालाब यह धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। |

| राजगढ़ किला | महाराष्ट्र, रायगढ़ जिला | राजगढ़ किला पुणे से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक पहाड़ी किला है। प्रारंभिक मराठा केन्द्र यह किला 26 वर्षों तक छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में मराठा साम्राज्य की पहली राजधानी थी, इसके बाद राजधानी रायगढ़ किले में स्थानांतरित कर दिया गया। यह किला समुद्र तल से 1376 मीटर (4514 फीट) की ऊँचाई पर स्थित है। किला मुरूम्बादेवी डोंगर नामक पहाड़ी पर बनाया गया था। राजगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र राजाराम प्रथम का जन्म, उनकी पत्नी सईबाई का निधन के गवाह है। |

| प्रतापगढ़ किला | महाराष्ट्र, सतारा जिला | प्रतापगढ़ किला महाबलेश्वर से 24 किलोमीटर की दूरी पर सतारा जिले में स्थित पहाड़ी किला है। यह किला समुद्र तल से 1080 मीटर (3540 फीट) की ऊँचाई पर स्थित है। किले में तुलजा भवानी मंदिर है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1659 में प्रतापगढ़ किले के नीचे लड़ाई में आदिल वंश के सेनापति अफजल खान को मारा था। |

| सुवर्णदुर्ग किला | महाराष्ट्र, रत्नागिरी जिला | सुवर्णदुर्ग किला रत्नागिरी जिले में कोंकण में हरनई के पास समुद्र तट पर स्थित है। |

| पन्हाला किला | महाराष्ट्र, कोल्हापुर जिला | पन्हाला किला कोल्हापुर से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस किले का निर्माण 1178 से 1209 ई. के मध्य किया गया था। यह किला समुद्र तल से 845 मीटर (2772 फीट) की ऊँचाई पर स्थित है। इस किले की परिधि 14 किलोमीटर है। इसमें कई ऐतिहासिक संरचनाएं हैं, अंधार बावड़ी, कलावंतिचा महल, अंबरखाना, धर्म कोठी, सज्जा कोठी, वाघ दरवाजा, राजदिंदी गढ़ जैसे यह धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। |

| विजयदुर्ग किला | महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग जिला | विजयदुर्ग किले का निर्माण राजा भोज द्वितीय के शासनकाल में हुआ था जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा पुननिर्मित किया गया। यह किला 17 एकड़ में फैला जो तीन ओर अरब सागर से घिरा हुआ है। |

| सिंधुदुर्ग किला | महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग जिला | सिंधुदुर्ग किला कोंकण क्षेत्र में मालवन तालुका के तट पर स्थित ऐतिहासिक समुद्री किला है। सिंधुदुर्ग किला 48 एकड़ में फैला है। |

| जिंजी किला | तमिलनाडु, विल्लुपुरम जिला | जिंजी किला विल्लुपुरम जिले में स्थित चेन्नई से 160 किलोमीटर दूरी पर पुदुचेरी के निकट स्थित है। जिंजी किले को दक्षिण भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे भारत का सबसे अभेद किला कहा था। आनंद कोन द्वारा निर्मित किला है। जिंजी किला मराठा साम्राज्य का दक्षिणी हिस्सा है। किले की दीवारें 13 किलोमीटर है, यह किला 800 फीट की ऊँचाई पर स्थित है। परिसर में 07 मंजिला कल्याण महल है। |

ये किले मराठा साम्राज्य की रक्षा प्रणाली का हिस्सा थे, जो पहाड़ी, तटीय और मैदानी क्षेत्रों में फैले थे। मराठा सैन्य परिदृश्य भारत की समृद्ध सैन्य और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। ये किले रणनीतिक और वास्तुशिल्प विशेषज्ञता को प्रदर्शित करते हैं।

यूनेस्को ने मराठा सैन्य परिदृष्य के किलों को निम्नलिखित मानदंडों पर मान्यता दी है –

(iv) मराठा सैन्य परिदृष्य के किलें सैन्य रणनीति और वास्तुशिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण है।

(vi) मराठा सैन्य परिदृष्य के किलें की छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा शासकों की ऐतिहासिक घटनाओं और परंपराओं का प्रतीक है।

वर्ष 2025 में मराठा सैन्य परिदृष्य को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों में सांस्कृतिक सूची में शामिल किया है। मराठा सैन्य परिदृष्य साइट के संपत्ति का क्षेत्र 1577.630 हेक्टेयर है, जिसमें बफर जोन 96,500.430 हेक्टेयर है।